LES MOIS D'ÉTÉ DE RENAUD CAMUS

Extrait de Lecture du Désir de Sjef Houppermans 1997, pp. 359 à 384

Le Fétiche, c'est le désir même. Chroniques achriennes, p. 43

Introduction

Eté (Travers 2) est le quatrième volumes des "Eglogues" (1), "trilogie en quatre livres et sept volumes", vaste suite romanesque de la main de Renaud Camus (il faudrait mettre tous ces prédicats entre guillemets pour les raisons qu'on va voir). Saluée à l'époque comme une entreprise intéressante dans la lignée du Nouveau Roman, l'oeuvre a évolué depuis selon ses propres voies, sans trahir toutefois ses origines. Globalement on peut affirmer en effet que les "Eglogues" à leur façon (re)travaillent un certain nombre de procédés qu'ont inaugurés les Nouveaux Romanciers et qui ont été lus, sinon voulus, d'abord comme autant d'attaques contre le récit dit classique gagnant au fil des années une relative autonomie. Notre but ne sera pas d'en dresser l'inventaire, mais de nous concentrer sur quelques notions centrales comme la portée thématique, le jeu intertextuel ou encore la position du 'sujet', approches dont nous essayerons de montrer la cohérence. Vu que l'essentiel de la problématique (du jeu) se met en place dès les premiers romans du cycle, un détour par ces 'origines' paraît nécessaire d'abord.

Passage et Echange, les deux premiers textes, inscrivent d'emblée la décentralisation et la multitude dans leur titre : série de fragments venus d'ailleurs, qui essaient de se lier de toutes sortes de manières. On peut y inventorier un stock de passages, on peut essayer de formuler certaines règles de passage, mais il convient de ne pas oublier que l'être de passage est un être toujours déjà ailleurs. La traversée, la fuite, incurvent le passage allant du morceau choisi au changement constant. On le verra : le roman est familial à ses racines, mais les liens de parenté vont connaître une folle débandade. Cela va parler en passage, d'échange en échange, et, dès le début, de travers : un dire du fou opposé à la ligne droite des tours massives. La folie insiste partout (personnages, références) comme cet autre de la doxa (2) qui encore, en tant que pas-sage, se livre à "d'allègres copulations" de toute nature. Ce que le titre d' Echange met plus particulièrement en lumière, c'est l'interaction dans ce cadre (et débordant ce cadre justement), interaction entre textes, entre instances narratrices, entre joueurs, entre scripteurs et lecteurs aussi. Le jeu de la règle (celle de la surdétermination par exemple au niveau des signifiants, ou bien des signifiés pour le choix des éléments du livre) et du dérèglement (les brèches de l'ouverture, la fuite ailleurs, l'insistance de la pulsion) se lit par exemple à la fin de Passage dans l'évocation du tennis. Les règles du jeu s'y disent, mais il s'agit en même temps d'autre chose que de l'enregistrement d'un événement réglé ; c'est justement l'événement en tant que tel qui intervient : le tennis fait penser à Den(n)is et l'image de la beauté du joueur fausse le jeu, ou encore la partie rappelle Duras et l'hallucinante insistance hors image des balles qui rebondissent. On y suit un rythme, un tempo, qui dans sa régularité n'a rien de mécanique, mais qui fonctionne selon la répétitivité du désir, 'love-party' (mot qui ménage ici la transition entre tennis et jeu amoureux ; cf. fin Eté).

Passage

Quels sont donc les ingrédients que propose Passage? (3) D'abord ce que dit la postface : une série de (quasi) citations littéraires et d'anecdotes sur la vie d'un certain nombre d'auteurs plus ou moins connus. En outre des textes antérieurs de Renaud Camus - qui, pour troubler à jamais l'avant-après, se 'retrouvent' dans Echange (souvenirs d'enfance ou bien récits racontés par la grand-mère ou le père notamment)...sous une autre plume (celle de Denis Duparc, pseudonyme de Camus). La recherche peut se proposer de tracer un circuit des composantes, une circulation, mais, est-il possible d'y trouver un point de départ ? Il nous semble fondamental que celui-ci manque pertinemment (cf. les titres) : si Echange par exemple revient à une prime enfance anecdotique, celle-ci se montre bientôt trop éphémère, incertaine, emprunté (à Proust par exemple). Ce qui est donné comme réel s'avère être fictif dès le départ ; qu'on reprenne la première phrase du livre : «- Et de nouveau : Une table, une fenêtre, une table près d'une fenêtre, et la vue, les vues.» La phrase qui suit indique qu'il s'agit d'un tableau, et en la comparant avec le texte de la couverture on découvre que c'est le monde de Magritte qui est évoqué. Le texte continue alors par un enchaînement apparent avec la fenêtre «ouverte sur combien de paysages» et la mention des feuilles blanches. «Puis, entre la table et la fenêtre (but that's what Virginia Woolf is all about (my dear)) - Jacob! Jacob» Et le va-et-vient entre vue, souvenir et lecture est lancé.

Les auteurs qu'on rencontre en route ont un indéniable air de famille : Woolf, James, Nabokov, Proust, Roussel, Duras, Robbe-Grillet, Ricardou, pour ne nommer que les plus insistants, sont tous des chercheurs, des expérimentateurs dans le domaine de la narration ; tous se demandent d'une façon ou d'une autre ce que narrer peut être dans le monde moderne. Camus met donc cette interrogation à un second niveau.

Avec les grands navigateurs, explorateurs des "passages", les auteurs nous emmènent en voyage : à New York, aux Indes (s'y croisent par exemple le Perceval des Vagues de Virginia Woolf, le Vice-Consul de Duras et les personnages de Passage to India de Forster) ou encore à Venise, véritable plaque tournante. Les transitions et recoupements se font essentiellement selon trois séries : les transformations du signifiant, des données géographiques ou "vécues", des souvenirs littéraires ou historiques. Et insistent partout, sourdement, les thèmes inquiétants de la mort, du suicide et de la folie. Une dimension supplémentaire de passage est fournie par une série de photos - de vues - avec lesquelles le texte entretient une relation de renvoi (en biais, par des liens accidentels, ténus, relevant des détails, des bouts de phrase marginaux en apparence). (5) Tout ceci se présente (sans indications directes) comme souvenirs, lectures, imaginations, combinaisons du narrateur qui parfois intervient en tant que 'je' : évidemment, le livre ne tardera pas à miner une position trop centrale de cette instance : le 'je' se multiplie, et passe à d'autres personnages, de sorte qu'au niveau du livre entier il devient impossible de préciser qui dit quoi.

L'incertitude de la voix parlante se manifeste aussi dans l'emploi de formules qui expriment souvent le doute, l'hésitation, la multitude des possibilités, la contingence de la succession ; ainsi page 10 «ou bien», p. 12 «une chose que je sais», p. 116 «mais les dates ne coïncident pas», p. 30 «versions divergentes», p. 92 «Chacun y va de son petit récit».

Relisons enfin le texte de la couverture pour voir un abrégé de quelques lignes supplémentaires, une méditation sur la notion de 'passage' : le récit combine départ-voyage-destination et les retraverse : tout est en phrase - il s'agit de suivre leur illusion tout en se méfiant de leurs caprices.

En suivant les permutations (cf. Passage p. 151) entre partenaires, passons à Echange et notons le chiasme : début Passage = fin Echange et fin Passage = début Echange, respectivement le tableau de Magritte et les règles du tennis.

Echange

Le début d' Echange a l'air d'une mise au point : on se dit «voilà, tous les fragments de Passage vont retrouver leur berceau, constituer une belle unité!» Tout a donc commencé dans le parc de la grande maison de Chamalières (même si tous les noms ne sont pas donnés, il est aisé de retracer dans ces premières pages Clermont-Ferrand et ses environs), et le narrateur se met à raconter son enfance (le pastiche et la présence d'éléments comme le Bois Noir peuvent avertir le lecteur des dangers à venir). Mais tout comme Tristram Shandy, notre narrateur n'ira pas loin ou plutôt, bientôt il ira beaucoup trop loin. Les pistes se multiplient, les versions divergent, les histoires vont pulluler, les données valser, les noms tourbillonner. La population du quartier est uniforme et tout le monde a sa saga ; la disposition géographique ne cesse de changer, surtout quand les différentes époques vont se succéder sans ordre. Bientôt aussi l'histoire d'une petite ville s'ouvre sur l'encyclopédie, et vers le milieu du livre le texte, ayant infiniment compliqué les relais et réseaux, s'est complètement rebranché sur Passage. Le narrateur lui aussi a bientôt perdu sa position centrale et le lecteur doit essayer de se repérer parmi une foule de conteurs d'histoires, où seuls le père et la grand-mère ont un relief plus prononcé.

Indiquons d'abord les grands thèmes d' Echange en citant le texte (p. 155): «Episodes et détails ne cessent de changer, mais la trame demeure la même, de versions en versions, la ruine, l'amour, la folie, la mort.» Ajoutons les reines blanches, les grands voyageurs, les opéras de prestige et leurs compositeurs, les architectures compliquées, la généalogie, les périples de grands auteurs-chercheurs, les séjours dans les saunas et 'tasses', les recoupements entre films (cf. p. 170), livres, pièces, musique, tableaux (par exemple le coin de rue de Canaletto qui ne cesse de revenir). Roland Barthes dit sur la couverture : «L'écriture n'a-t-elle pas été pendant des siècles la reconnaissance d'une dette, la garantie d'un échange, le seing d'une représentation ? Mais aujourd'hui l'écriture s'en va doucement vers l'abandon des dettes bourgeoises, vers la perversion, l'extrémité du sens, la folie, le texte...» (cf. Eté, p. 160, où cette citation est réinsérée). L'auteur apparaît comme ce personnage qu'est le fou (la folle) d'Angèle (cf. p. 158), comme le pauvre hère des grands rois fous, les compagnons des clients du Dr. Blanche à Ivry ou des mystérieux docteurs provenant de Robbe-Grillet. A la page 173 nous tombons sur un phénomène qui va prendre une place importante dans la suite de l'univers de Renaud Camus ; une note se greffe sur le texte, scindant la page en deux et, qui plus est, cette note va continuer à buissonner sur le bas de page jusqu'à la fin du livre, p. 238. Là elle reste d'ailleurs inachevée, juste après l'introduction d'un ultime 'je' et une remarque picturale sur l'encrage de différentes couleurs, qui «ne coïncident pas exactement avec les contours de cha-». Une autre petite note termine la page, reprenant donc le début de Passage (il y a de la sorte un certain décalage dans le chiasme). L'importance que prend la première note permet de parler d'une véritable bifurcation, où le lecteur devra choisir quelle voie il va suivre - c'est comme si deux mains écrivaient à la fois. La hiérarchie entre les deux textes en devient indécise.

Travers

Travers va exploiter et étendre ce système de notes. Celles-ci vont tellement proliférer que le récit premier se rétrécit fortement, jusqu'à ne plus former le plupart du temps qu'une mince bande marginale, la première ligne des pages. Ce récit premier raconte l'histoire d'un voyage à New York (7), qui a lieu du 20 au 26 mars 1976. C'est une histoire assez simple, support et source des notes et qui a comme trait principal le morcellement propre au journal, renforcé par la nature des activités du couple qui raconte : promenades, visites à des amis, rencontres avec certains artistes, aventures érotiques, fréquentations de musées et d'expositions, conversations sur l'art en général, sur la peinture et la littérature en particulier. Si à ce niveau-là les noms propres (d'endroits à New York ou bien d'artistes tel que Warhol, George et Gilbert et Rauschenberg) désignent un référent réel, une autre dimension réintroduit l'ambiguïté et fait que réel et fictif se mêlent inextricablement. C'est que le voyage est en même temps une sorte de pastiche de Robbe-Grillet (on pense notamment à Projet pour une révolution à New York) : le départ imitant un roman d'espionnage, les périples dans les souterrains de New York, où Renaud va à la recherche du docteur Travers. Ce médecin a traité Denis, double de Renaud retrouvé dans la métropole et qui paraît être impliqué aussi dans de mystérieuses activités clandestines. Le statut des personnages devient incertain, état de cause aggravé par les complications de la narration : les auteurs s'y présentent comme les rédacteurs du texte qui essaient de composer un ensemble à partir de brouillons et de bouts de manuscrits, dans lesquels une bonne vingtaine d'écritures se mélangent et se superposent. La plupart du temps il devient indécidable quel "je" parle, ce qui vaut encore pour les rédacteurs eux-mêmes (et leur texte en italiques).

Revenons aux notes. En comparaison avec les livres précédents, le système (et par conséquent le brouillage des frontières entre la réalité et la fiction) se complique encore de deux façons. D'abord par le moyen de la superposition : une note peut toujours en engendrer une autre, ce qui donnera jusqu'à six étages de renvois, au cours desquels le sujet peut changer du tout au tout, créant de déconcertant va-et-vient dans la lecture. Ensuite par le fait que les aspects anecdotique, fictif, critique et métalangagier se renvoient constamment la balle.

Pour compléter la mosaïque nous trouvons mêlés au texte premier un grand nombre de passages en majuscules, constituant des citations en différentes langues, provenant de toutes sortes de textes et dont le lien avec le récit autour invite à un jeu de découvertes continuel. Un exemple : à la page 183 figure le début de Locus Solus de Raymond Roussel, entouré de fragments de conversation sur la directrice de galerie Illeana Sonnabend. Or, on sait que le parc de Martial Canterel est aussi une sorte de galerie en plein air, et la phrase qui suit la citation "combine" Illeana, Roussel et le livre qu'on est en train de lire : «Elle parle plusieurs langues et les confond un peu.» Citons encore la phrase suivante (p. 123), qui commente sa propre nature : «Or, l'efficacité de la notion d'intertextualité, c'est qu'elle frappe d'impertinence la question métaphysique par excellence qui est celle de l'origine.» C'est aux différents niveaux du livre qu'on retrouve cet auto-commentaire (pas dénué de contradictions) et une réflexion sur sa visée.

Pour résumer l'errance des trois premiers livres des "Eglogues", voici une citation qui à sa façon, prenant le "contexte" comme un «facteur de polysémie», trace les contours de l'entreprise, mais où, d'autre part, la fin de la phrase ne laisse pas de tout remettre en question (p. 275, nous soulignons) : «l'histoire, la géographie, l'étymologie, l'anagramme, la biographie, l'actualité, l'érudition la plus folle, la coïncidence, le précédent, jusqu'à l'erreur une seule fois commise, toutes les marques, claires ou moins claires, que d'autres ont laissées dans l'infinie forêt des associations, tous les signes, enfin, de la cohérence précaire, échevelée du monde, ouvrent à travers l'espace et le temps de merveilleux passages où s'échangent, défiant la mort et ses vertiges, réponse patiente et méticuleuse à la folie, à l'oubli et au manque d'amour, les petits caractères noirs, serrés, étonnamment réguliers, d'une seule et longue phrase sans césure (8), comme dirait le pauvre Duane, à jamais inintelligible.»

Eté

Eté est signé Jean-Renaud Camus et Denis Duvert (cf. l'auteur Tony Duvert)). Le sous-titre est "Travers II", ce qui indique déjà le lien étroit avec le livre précédent : c'est le journal d'une seconde semaine à New York, récit de départ sur lequel se greffe toute sorte d'autres énoncés, principalement des citations et des notes. Si la première semaine était datée (mars 1976), cette précision manque ici, de sorte qu'on ne peut pas dire avec certitude s'il s'agit de deux périodes qui se succèdent immédiatement dans le temps. Pourtant le début d' Eté paraît enchaîner avec la fin de Travers («reprise de la scène de la veille», p. 13), et il est bien question d'un séjour de deux semaines (cf. p. 304). Pourquoi alors cet escamotage de la date précise ? La raison pourrait en être qu'en ce qui concerne Eté le récit de départ fonctionne beaucoup moins comme vraie 'base' que dans le cas de Travers. La première cause en est que les notes prises aux Etats-Unis sont élaborées après et que des remarques parfois fort détaillées, concernant la période intermédiaire ou bien appartenant au présent de la narration, se mêlent au récit 'premier', sans que les limites soient toujours bien claires.

Cette perturbation d'une temporalité nettement fixée est aggravée par l'insertion des citations, changeant de registre de phrase en phrase, sautant d'époque en époque, créant ainsi une sorte d'achronie (selon la terminologie de Genette), un été suspendu où il convient de lire 'été' aussi comme participe : ce qui a été, le passé.

En ce qui concerne les notes, il faut remarquer que celles-ci perdent pour une grande partie leur fonction antithétique ; au lieu de saper, par une réaction hypertrophique, le récit premier, elles 'l'oublient' et continuent en toute indépendance après un rapide départ, se ramifiant à leur tour suivant la complexité des greffes. Ainsi on retrouve aux deux niveaux les mêmes énoncés se faisant écho, se renvoyant la balle (l'image du tennis insiste toujours). A la page 80 par exemple on retrouve les périples à New York dans la note (autre cas pareil p. 235) ; à la page 36 les propos concernant Mister Travers et Lady Ava passent et repassent du niveau 1 à la note, compliquant ainsi le mystère de leurs activités, tandis que dans Travers les énoncés en majuscules ne hantaient que le texte premier, ici on les trouve également dans les notes et le reste du texte. Ou plutôt, il faut dire que cet équilibre s'instaure peu à peu, se gagne sur un début qui forme la transition avec Travers : au début le texte s'enfonce vite dans la note, par le moyen d'un appel quasi-irrésistible en forme de devinette (p. 14). Dans ces notes commencent alors à s'ébaucher les bribes de récit qui reviendront ensuite au premier niveau.

Quant au contenu, la thématique élabore celle des livres précédents : on pourrait parler d'un essai d'embrasser la réalité et l'imaginaire dans leur entrelacement constamment changeant. En avançant dans le livre, l'alternance des sujets devient de plus en plus saccadée, tandis que les phrases elles-mêmes gardent leur élégance classique. Le texte commente ce mécanisme d'après Barthes (p. 202) : «Ce que le livre de Denis Duparc démontre brillamment, c'est que la toute-puissance narrative est venue se réfugier dans l'unité flaubertienne par excellence, la phrase, curieusement laissée intacte par le démantèlement du roman ; il apparaît alors une nouvelle catégorie, que l'on pourrait appeler le micro-récit, le récit minimal : toute une vie dans une phrase.» Et pour la lecture vaut le précepte suivant (p. 55) : «Ce qu'il faudrait, c'est que de chaque phrase on se demandât quel est son rapport, quel est l'ensemble de ses rapports, avec tout le reste ; de chaque mot». travail gigantesque que chacun n'accomplira que fort imparfaitement, démontrant ainsi la 'puissance' du texte (400 pages, chacune présentant une vingtaine de micro-récits - avec des répétitions, certes, mais qui ne font que multiplier les liens) (9). En ce qui concerne l'enchaînement on trouve encore une précision importante (pp. 202 et 356) : «Des liens multiples apparaissent, qui tissent un réseau que le savoir ignore mais que le désir irrigue après l'avoir fait naître.» La lecture complique le cheminement : «Tout lecteur multiplie ou caviarde le texte des branchements non programmés de sa propre culture» (p. 364). Lisons aussi : de son propre désir, de sa propre imagination. Car c'est d'abord et surtout le désir qui se manifeste selon 'l'oscillation métaphoro-métonymique' dont parle G. Rosolato (10). Les accouplements et ruptures miment les fixations et l'errance du désir. La répétition (obsessionnelle) de telle phrase, tels mots, tels noms dessine une figuration du travail inconscient. Ainsi ce système empêche le texte de se refermer sur soi : «Chacun des éléments distingués peut, certes, se prêter à une dialectisation représentative, mais ce qui importe, c'est ce principe de connexion comme tel qui, "oubliant" les effets de sens, maintient l'oeuvre ouverte à la production désirante» (p. 378). Revenons au contenu des énoncés.

On s'est déjà aperçu qu'il y a un vaste réseau 'théorique' allant de l'auto-commentaire (parfois contradictoire) et de l'insertion de propos d'autres critiques sur les "Eglogues" à une théorisation plus générale concernant la littérature, l'écriture, la logophilie, le sujet et son désir, etc. Répétons qu'il s'agit d'une partie intrinsèque du livre à cause des multiples concordances avec les autres niveaux. Le voyage à New York et les nombreux liens avec d'autres personnes qui se font là-bas comme à Paris (donnant lieu à des visites d'expositions, des discussions sur l'art, des pratiques homosexuelles, des expériences avec différentes drogues, etc.) se répercute dans une intertextualité fictionnelle : le livre se présente comme un recueil de manuscrit déchiffrés par une police secrète, qui cherche à détecter une mystérieuse conspiration, des réseaux clandestins, une sorte de 'French connection' (cf. la présence de ce mot dans la citation ci-dessus). L'intertextualité proprement dite réside surtout ici dans les innombrables références aux romans de Robbe-Grillet.

On peut conclure au niveau général qu'il faut lire le livre comme une vaste entreprise de sape contre des écritures garantes de l'ordre traditionnel.

L'importance de l'intertextualité se remarque aussi quand on regarde toute la constellation de textes littéraires qui se présente selon des citations spécifiques ; celles-ci sont accompagnées d'une série de remarques concernant la vie de leurs auteurs (fixant surtout ces points où la biographie se pénètre d'éléments fictionnels mythiques). On trouve entre autre Carroll, Melville, Ramus, Chateaubriand, Proust, Woolf, Joyce, James, Nabokov, Poe, Duras, Perec, Roche, Pessoa, Roussel, Brisset, Wolfson, Camus - Albert ! - Leiris, Simon, Sand, Barthes, Loti, Gide, Maupassant, Flaubert, Virgile, Théocrite, Mann, Ricardou, Verne; entre eux s'établit un vaste champ de combinaisons autour de certaines notions-clef (l'été, la mort, les masques, la conception de la littérature etc.), et de noms propres privilégiés comme l'Inde ou Venise. Le livre par là accentue sa généalogie. Un texte n'existe, ne prend sa force que dans le champ culturel où il surgit. Ses choix dans ce domaine, ses points d'attache, dessinent la spécificité de son imaginaire.

Des réseaux parallèles s'établissent dans le domaine de la musique avec une prédilection pour l'opéra (Malher, Wolf, Berg, Duparc, Debussy, Ravel, Händel, Monteverdi, Verdi, Boulez, Wagner e. a.) et dans celui de la peinture (Monet, Canaletto, Cézanne, Léger, Duchamp, Man Ray, Matisse, Rauschenberg, Johns, George et Gilbert, Warhol e. a.) (11). Et ces réseaux communiquent aussi entre eux évidemment.

Un thème récurrent supplémentaire chez R. Camus est l'histoire des différentes maisons royales. Il semble alors donner la préférence aux anciens rois du Balkan dont les tribulations paraissaient mieux se situer dans un monde d'opéra et d'opérette que dans une réalité politique (depuis l'auteur a élaboré avec virtuosité cette thématique dans Roman Roi et Roman Furieux). Pourtant, il parle aussi longuement de Louis II de Bavière par exemple et de la reine Astrid de Belgique ou encore du Prince Charles d'Angleterre à l'occasion de son mariage dont l'impact mythique n'est pas moins insistant. A travers ces récits morcelés reviennent toujours les motifs de la mort, de la folie, de l'exil, de lents mouvements figés par les après-midi d'été. Il faut d'ailleurs que la problématique politique et sociale actuelle ne manque pas de s'introduire dans l'ensemble : l'affaire Jonestown, la torture à travers le monde, la situation au Cambodge, les enfants maltraités, le racisme par exemple qui, placés dans ce contexte, en reçoivent un éclairage particulier, celui-ci entre autres : «Il s'ensuit naturellement qu'il n'y a pas de rupture de substance entre le livre et le monde, puisque le "monde" n'est pas directement une collection de choses, mais un champ de signifiés : mots et choses circulent donc entre eux de plain-pied, comme les unités d'un même discours, les particules d'une même matière» (p. 39).

Sans vouloir être exhaustif, nommons encore comme réseaux complémentaires qui traversent le livre le récit des grands voyageurs, les précisions curieuses sur les vedettes de l'écran et le récit d'autres voyages du (des) narrateur(s), en Grèce par exemple, thèmes qui se laissent comprendre comme d'autres spécimens de la traversée et de l'exploration des signes.

Roussel en Eté

Revenons un moment au domaine de l'intertextualité littéraire pour donner une illustration détaillée des mécanismes du livre. On pourra voir ainsi comment les références à tel auteur se répartissent sur le texte et quelles sont les lois précises qui sur une page donnée président à l'insertion. Raymond Roussel est un exemple représentatif, choisi aussi parce que pour lui nous étions à peu près sûr de repérer toutes les allusions (12). Roussel occupe une place préférée dans l'univers littéraire d'Eté à cause d'une parenté spéciale entre les deux auteurs : la mise en texte du désir et de l'imaginaire passent par un travail méticuleux sur les signes. Roussel a expliqué sa méthode dans Comment j'ai écrit certains de mes livres. Or, comme "appendice" des "Eglogues" nous est annoncé un volume signé Denis Duparc s'intitulant "Lecture (Comment m'ont écrit certains de mes livres)". La relation et la distance entre arts poétiques passent par l'écart et la ressemblance entre deux titres. Aux yeux de Camus, Roussel possède en outre certaines qualités particulièrement intéressantes : son appartenance à une famille liée à la noblesse de l'empire ; son homosexualité ; son usage de stupéfiants ; ses séjours en clinique ; sa "folie" ; son suicide ; ses voyages ; l'exotisme dans ses livres ; son admiration pour Loti et pour Verne ; sa vie "cachée" ; sa visible recherche de l'ineffable. Voilà autant de traits qui le lient plus ou moins directement à d'autres personnages figurant dans le livre.

Cette insertion peut se lire aussi dans un schéma de la dérivation des noms et des mots (Eté, p. 199) ; Roussel s'y trouve à deux extrémités, un peu comme dans les récits brefs de cet auteur, cherchant la voie de fiction qui permet de lier deux phrases (quasi)homonymes. Dans le schéma Roussel enchaîne sur Michèle Morgan (la star dont le vrai nom de famille est Roussel - cf. p. 115) et l'Arc (un numéro important de cette revue lui a été consacré) pour arriver à sa doublure par les deux derniers pas suivants : mon nez (d'une évidence capitale pour un auteur nommé Camus) et Ney (la branche noble des parents de Roussel), passant par toute une série de termes intermédiaires élaborés dans Eté : car Otto, Renaud, Reno, Nero, Nemo, Monet, Monnaie ; on y détecte facilement le jeu des transformations. Ajoutons que dans la série des musiciens on n'est pas étonné de tomber sur Albert Roussel (p. 86, 198 e. a.), ni de trouver une mention des laboratoires Roussel (comparés à ceux de Roche naturellement, p. 190) et pas moins d'en arriver à Eric Roussel, l'historien, p. 340 ou encore à plusieurs personnages nommés Russell ou bien Russel (et ainsi de suite). Cadet Roussel enfin est présent p. 393 (on dirait que le numéro de cette page n'est pas dû au hasard), comme ailleurs la rousserolle qui imite si bien ses frères ailés (p. 38). C'est le texte de Camus qui échafaude ici une fascinante famille imaginaire. Voyons maintenant la présence directe de Roussel dans Eté sans entrer dans tous les détails.

D'abord il y a une suite sur la vie de Roussel concernant principalement son suicide à Palerme (avec une réfutation p. 346 de la thèse selon laquelle il se serait brûlé la cervelle - p. 109) - cf. pp. 22, 81, 170 ; on y apprend entres autre que l'année de la mort de Roussel (1933) est la même que celle de Duparc : voilà Roussel lié à la série 'parc' aussi. Suivent des remarques sur la famille (pp. 58, 257, 302, 321, 356) ; on a vu que Ney se lie à 'nez' - or le mot se retrouve encore retravaillé p. 405 : il s'agit d'une flûte de roseau "symboliquement considérée comme l'instrument substitut de l'âme" (et Roussel a écrit un poème intitulé Mon âme).

Ensuite on trouve quelques autres détails de sa vie, comme le fait qu'il se servait de détectives pour la confection de Comment j'ai écrit certains de mes livres (p. 288 ; cf. les policiers d'Eté), et surtout les notes sur son grand amour pour Venise, histoire construite par Georges Perec et qui figure dans le numéro de l'Arc (p. 99, 165 - Venise, ville-clef dans Eté). S'y ajoutent des détails biographiques empruntés à Comment... : le voyage sur la trace de Loti (pp. 51, 163), la crise lors de l'écriture de La Doublure (p. 202). Une autre catégorie est constituée par certaines remarques critiques sur les livres de Roussel (La Vue, p. 112 ; Mon Ame, p. 296 ; Nouvelles Impressions d'Afrique, dont le système d'imbrication est certainement une des sources des "Eglogues", p. 379) et sur Roussel et Duchamp (p. 258) ou bien de jugements généraux («tout cela est roussellien», p. 130 ; «néanmoins, n'est pas Roussel qui veut», variante d'une phrase de Comment...p. 392). On peut dire en général que c'est plutôt le "mythe Roussel" qui est mis en scène de la sorte.

Un autre groupe primordial est constitué par les citations : p. 64 se trouve la phrase initiale du conte "Parmi les Noirs" : «Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard formaient un incompréhensible assemblage», assemblage à démêler donc comme pour Eté (bandes, billards etc. reviennent souvent, cf. par exemple p. 363) ; p. 162 nous pouvons lire une citation de Mon Ame sur un pâtre au théâtre (deux autres motifs de Camus) ; p. 173 et p. 183 mentionnent la rencontre entre Séil-Kor et Nina (Impressions d'Afrique) dont certains éléments comme l'amour, le tremblement et le nom de Tulle entrent en frayage avec le texte environnant parlant de copulations ou d'amour théâtral, de peur, de menaces, de luttes ; p. 240 donne «Je prenais le mot palmier (...)» - il s'agit d'une illustration du Procédé roussellien exposé dans Comment... ; p. 251 présente le départ du Lyncée (Impressions d'Afrique), mot entrant dans le système de Camus ; pp. 282-284 se trouve le pedigree de Souann (Impressions d'Afrique) lié à la généalogie dans Eté, à Swann aussi et par là à cygne, signe, Tristan, Gilberte etc. ; p. 292 se lisent les reflets de La Vue - sorte de mise en abyme donc ; p. 293 nous trouvons : «On dominait de là l'ensemble du vaste jardin» : il s'agit du Béhuliphruen dans Impressions d'Afrique ; enfin, p. 318 on rencontre Canterel dans son parc (Locus Solus). Il s'agit donc de citations présentant des motifs qui sont également actifs dans Eté ou bien soulignant une parenté dans le processus d'écriture, tandis qu'il s'établit de subtiles connexions avec le contexte immédiat. Il s'agit là d'un jeu aussi, procédés qu'accentue une dernière série de renvois, rapprochant par exemple (implicitement) Carrousel et "cas Roussel" (p. 369), ou encore introduisant un docteur Roussel armé d'une seringue (dans ce dernier cas il y a une interférence aussi avec La Prise de Constantinople de Jean Ricardou).

Pour terminer examinons dans cette dernière catégorie l'exemple suivant (p. 246) :

Man Ray l'aveva già fotografato in un travestimento femminile che ha carrattere ironico, ma poi rientra perfattamente nella petica di Duchamp che in molto opere, e specialmente nel Grande Vetro, con sottile ambiguità ha giocato con l'ambivalenza dei sessi. Une main au-dessus des yeux, la rousse, elle, prend son temps pour observer le panorama dans ses moindres détails. (...) elle est la fille adorée d'un riche marchand d'Ussel, dans la Corrèze. Jouez, jouez donc, ce n'est pas de vous que nous parlons.

Dans notre collection figurait le lien Duchamp-Roussel (inspirateur du Grand Verre) (13), Roussel chez qui la subtile ambiguïté dans l'ambivalence des sexes est connue, et la citation de la devinette proposée à Séil-Kor sur le chef-lieu de la Corrèze (p. 284-285). Or de cette rencontre naît une nouvelle dilettante : (14) la rousse, elle, (fille d'Ussel en Corrèze. On a donc suivi l'incitation-emblème du livre (reprise de Passage), figurant ailleurs en italien : Giocate... Jeu gratuit, byzantinismes ? Nous ne le croyons pas : jouer avec les signes est notre liberté et nous entraîne à en détecter les pièges cernant toute réalité. Le livre invite donc à ces constructions de rapprochement pour toute mention faite concernant Roussel, comme pour chacun des autres noms surgissant dans le texte : le plaisir de jouer est virtuellement infini. Ce que nous a appris de toute façon notre petit voyage, c'est que Roussel, selon ses multiples aspects, l'homme, l'oeuvre, le mythe, son influence, a été parfaitement intégré dans la grande machinerie d' Eté.

Enfin, on pourrait dire que l'image de Roussel telle qu'elle apparaît ici fonctionne d'une façon plus générale comme emblème des intentions de Renaud Camus. C'est que pour l'un comme pour l'autre il s'agit de s'écrire, de se trouver à partir (essentiellement) du langage déjà dit (Roussel s'est servi comme matière première à soumettre à la machine du procédé, aussi bien d'extraits littéraires, de chansons populaires que de textes publicitaires, voire de l'adresse de son bottier).

Dans une interview (14) accordée par Michel Foucault quelque temps avant sa mort, à l'occasion de la traduction anglaise de son Raymond Roussel, l'auteur de Les Mots et les Choses s'est exprimé de la façon suivante :

«Nous vivons dans un monde dans lequel il y a eu des choses dites. Ces choses dites, dans leur réalité même de choses dites, ne sont pas, comme on a trop tendance à le laisser penser parfois, une sorte de vent qui passe sans laisser de traces, mais en fait, aussi menues qu'aient été ces traces, elles subsistent, et nous vivons dans un monde qui est tout tramé, tout entrelacé de discours, c'est-à-dire d'énoncés qui ont été effectivement prononcés, de choses qui ont été dites, d'affirmations, d'interrogations, de discussions etc. qui se sont succédé. Dans cette mesure-là, on ne peut pas dissocier le monde historique dans lequel nous vivons de tous les éléments discursifs qui ont habité ce monde et qui l'habitent encore.»

Selon nous, ces paroles concernent autant l'oeuvre de Renaud Camus que celle de Raymond Roussel. Or, il pourrait très bien souscrire aux paroles de Gilbert Lascaux dans l'Arc, «Roussel est nécessairement celui qui parle d'oeil» (15) (de la Vue à la Mort). Etudions donc à notre tour le lien entre le langage, le regard et la mort dans Eté pour préciser ensuite qui oriente le langage.

La mort l'été

Curieusement le roman Eté est "annoncé" sur la page hors-texte du même livre qui donne l'index de la série sous le titre La mort l'été. Finalement n'est resté qu' Eté comme titre (16) qui en tant que substantif et participe comporte aussi bien l'idée de la mort que celle de la saison estivale. En sourdine on peut encore entendre "Léthé" comme harmonique. La grande frénésie qui caractérise les activités dans ce livre trouve sa contrepartie dans la constante référence à la mort. On a même régulièrement l'impression de la présence tangible (lisible) d'un au-delà du principe de plaisir, de Thanatos entraînant irrésistiblement les sujets vers le néant. Examinons d'abord de plus près le lien mort-été comme point significatif.

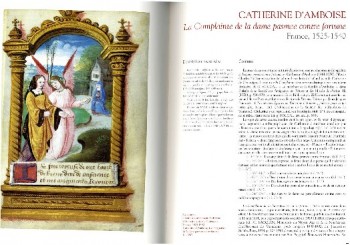

La reproduction du tableau "Eté" de Monet au début du livre se combine dans un sens avec l'exergue provenant de Tony Duvert : «L'été passait, un peu moins clair chaque jour». Chez Monet aussi le ciel est lourd de menace, il y a comme un voile de poussière qui pétrifie les choses. «La mort nous affecte plus profondément sous le règne pompeux de l'été» (p. 350). C'est en effet toujours un cadre luxueux, baroque qui accompagne la mort dans le livre ; c'est souvent une mort poétique ou théâtrale ; l'on peut dire aussi que la mise en scène, d'une certaine manière, essaye de la conjurer. Voici par exemple p. 21 : «Avec les fleurs les plus belles tant que durera l'été et que je vivrai ici, Fidèle, j'adoucirai ta triste tombe» (variante en anglais p. 178) ; ou bien page 44 : «ce fut un bel été, fade, brisant et sombre, / Tu aimas la douceur de la pluie en été / Et tu aimas la mort qui dominait l'été / Du pavillon tremblant de ses ailes de cendres.» Parmi d'autres occurrences signalons encore vers la fin du livre (p. 410) : «Sommer lächelt erstaunt und matt - in den sterbenden Garten-Traum.» La mort se présente donc comme une sorte de séductrice dans son apparat de grande cérémonie ; elle est comme sacrée. Souvent se mêle à la comparaison mort-été un air sensuel ; on y sent «ces arômes touffus de cet été suspendu» (p. 340), un peu comme dans le Paradou de Zola ; l'érotisme des adolescentes fiévreuses y interfère avec l'orage. Pourtant l'opposition restera active et recreusera le récit : «Il se produit alors une antithèse terrible entre la profusion tropicale de la vie extérieure et la noire stérilité du tombeau. Nos yeux voient l'été et notre pensée hante la tombe» (p. 288). La mort, si elle prend peut-être son point de départ au coeur de l'été, se propage pourtant d'une façon beaucoup plus générale sur le livre.

D'une part une longue série de morts illustres revient à presque chaque page du roman, et d'autre part l'art (et l'écriture en particulier) est consubstantiellement lié à la mort. C'est surtout cette dernière circonstance qui impose l'importance globale du thème. Ainsi p. 309 : «Je veux dire que l'écriture nous rend à la mort.» Ceci doit se lire probablement selon l'insistance du principe de mort dans le texte, caractérisé par la dispersion et la dissémination. Cependant, une régression moins radicale parait déjà induire l'instance létale : «La mort, c'est le nom-de-la-Mère» (p. 385). En d'autres termes (et pour garder le vocabulaire lacanien qu'Eté cite et mime) : si la "sublimation" textuelle implique ses voies régressives, en pratiquant une invasion de l'aire symbolique par les dit-mentions de l'imaginaire et du réel, ceci ne va pas sans le risque majeur, sinon calculable, de la rencontre de la mort. Ainsi le texte peut répondre à la définition suivante : «Rien, donc, ici, qui ne désigne et vérifie, comme on passe le doigt sur une plaie béante, la perte incicatrisable : arrachement d'un Eden imaginaire, absence de l'autre en sa présence même, cri d'horreur à la face du réel, c'est-à-dire du mal» (p. 366). Oui, «La mort nous guette au tournant de chaque phrase» (p. 194). Il faut donc tromper la mort : montrer qu'elle 'est pas rien ; l'inscrire dans les règles - les séries, les dates, les coïncidences (ainsi selon le 13, «qui paraît être dans les "Eglogues" le chiffre de la mort(...)» - p. 21.

La mort en deviendra de moins en moins réelle (et cet autre moyen de dé-réalisation qu'est l'incorporation selon Abraham est également exposé dans le livre - p. 131). Jones et Moro, les enfants de Malher et les fils des impératrices Eugénie et Sissi, la reine Astrid ou encore la chienne Vania : tous meurent selon leur légende. Et s'il est vrai que «nous aimons qu'il en soit ainsi : le simulacre du représenté, c'est la légèreté de la mort. Il n'y a que des représentants ; la mort n'est rien. Mais ses représentants encore moins que rien» (p. 232), s'il est vrai que le texte est cette négativité, celle-ci se lira aussi comme refus, refus par exemple de ne pas inscrire la mort-limite. On pourrait ainsi considérer l'exemple de Maurice Roche (p. 32) : «Serai-je le dernier qui s'arme pour les morts ? » aurait été l'indication donnée par l'auteur de Macabré, et Camus vient donc prendre la relève.

Il n'y a qu'un pas de la mort à la folie : les pères perdant leurs filles s'égarent, les rois fous se suicident, la schizophrénie de Wolfson veut être "saturation" et "suturation" (p. 308) du langage contre la mort, l'incorporation met les mots à l'abri du deuil et risque d'ouvrir sur le deuil de soi-même. Les grandes folies de l'histoire et de la littérature se rencontrent dans Eté pour lui imprimer sa marque : les rois et les stars, Orlando et Tristan, Louis II et son frère, William Wilson et son collègue du "Horla", leur délire mime le texte : «Il parlait sans cesse et sans suite, avec une fébrilité frénétique, et mélangeait à des récits obscènes d'une précision dont elle n'avait que faire de vagues souvenirs de vacances en Grèce, le tout noyé, sous le signe de la mort, dans un vertigineux fatras historico-intellectuel» (p. 237) Mais cette allure de fou, cette marche de travers a son but stratégique comme celle de Tristan ou encore de Wolfson. L'écriture doit être schizophrénique, si «les schizophrènes se distinguent des témoins par la prédominance de mécanismes associatifs jouant sur le signifiant (contraintes phonologiques et syntagmatiques) ou sur le référent (associations idiosyncrasiques renvoyant à des éléments autobiographiques précis) au détriment de contraintes du niveau du signifié (...)» (p. 347 ; cf. encore p. 286). L'écriture est un délire réglé contre des affres du réel : «Car si des règles folles, et précises comme la folie, n'étaient là toujours pour nous contraindre et nous maîtriser, pourrions-nous jamais produire autre chose qu'un long cri d'amour, d'horreur et de désespoir, sur la basse continue du malheur ?» (p. 383).

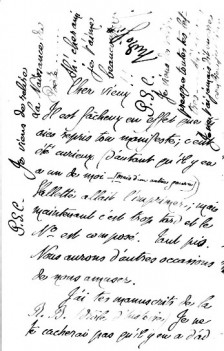

Le mécanisme-clef de cette écriture paraît être la citation : «la citation, c'est la porte ouverte à la folie». Disons avec Antoine Compagnon (17) qu'il s'agit ici d'un emploi moderne, sériel, de la citation (comme chez Joyce, longuement présent dans Eté, bien sûr). Celle-ci devient "symptôme" à l'opposé de ses différents emplois traditionnels (18). Compagnon esquisse aussi les conséquences de cet emploi "moderne" de la citation pour la position du sujet dans le texte : «Mais le sujet du symptôme n'en est pas un, il n'est pas vraiment sujet, car il n'est pas un, mais dispersé, éclaté, éparpillé : il est effet du discours, c'est-à-dire sujet au symptôme.» (19) Dans ce qui suit il s'agira pour nous d'interroger la pertinence de cette affirmation pour Eté. Remarquons d'emblée que pour la folie, le livre (le sujet du livre) l'attribue plutôt au frère : «Certes le nombre de mots que s'interdisait votre frère, de noms propres qu'il refusait de prononcer, par exemple, a considérablement diminué : il a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. En revanche la cohérence de ses propos semble s'amoindrir régulièrement, les sautes de discours vont croissant, et c'est cela qui me préoccupe, je ne vous le cacherai pas». (p. 327).

Narrateurs

Qui raconte donc, qui revendique ces paroles ? Qui soutient ce discours ? Examinons d'abord les aléas de la situation narratrice. Dès le début, une première instance de narration se présente qui n'est pas identique aux noms d'auteurs figurant sur la couverture ; elle ménage plutôt, avec plus de raffinement, un léger décalage à leur égard (n'oublions pas que la mention auctoriale trempe dans le jeu). On trouve donc p. 13-15 "nous", spécifié ensuite comme "Je et Renaud". Remarquons que ce nous-là se différencie également du couple à la fin de Travers dont Eté paraît reprendre le journal : "nous" y était Denise Camus et Duane (Marcus). Mais à l'intérieur d'Eté aussi les changements de registre vont bientôt proliférer. Ainsi se heurtera-t-on à un large va-et-vient entre "nous" et "ils" : dès la page 17 on lit "nos deux Parisiens". En outre, en poursuivant la lecture on s'aperçoit que les différents "nous" et "ils" ne recouvrent pas (toujours) les mêmes personnages : les prénoms font une sarabande continuelle. Si le narrateur est difficilement saisissable en tant que personne, il l'est encore dans le temps et l'espace. Il s'y crée plusieurs dimensions, comme celle-ci sentant le pastiche (de tradition dans l'espèce): «Comme tout cela me paraît loin, à relire encore une fois ces lignes dans ma petite maison perdue au fond des bois, si glaciale aujourd'hui malgré la saison» (p. 48) ou bien il s'y ajoute des remarques comme «écrit à Paris» (p. 141). Ce double registre reste mobile et sujet à l'extension : «Néanmoins comme je crains d'avoir oublié, plus tard, lorsque ma chronique les aura rattrapés, les événements que je suis en train de vivre, je les note également, entre parenthèses, puis entre crochets, s'il en survient de nouveau durant la narration de précédents, ou doubles crochets, ou triples etc.» (p. 260).

D'autre part une suite de remarques faites à d'autres niveaux s'ajoute au récit de "base", un commentaire métatextuel parlant entre autres de l'écriture et de la composition du livre présent. Il y est fait mention du travail du narrateur (20), des éditeurs (p. 80), des rédacteurs (p. 141) ou encore des "transcripteurs anonymes" (p. 264). Un va-et-vient, une certaine confusion entre ces différentes instances ne manquent pas de déboussoler le lecteur. Comme dernier ancrage (pas moins piégé que les autres néanmoins, ne serait-ce que par les allusions à la folie) il peut s'en tenir aux indications suggérant que l'ensemble constitue le dossier de la police qui a enquêté sur tous ces personnages (cf. p. 141). Pour en revenir au récit "premier" (si l'on ose dire), signalons encore qu'à côté des "nous" et des "ils" se présentent des "vous" et des "tu" comme sujets de la phrase (p. 48, 139, 364 par exemple). Et, en effet, ces pronoms indiquent peut-être une ultime ingérence, celle du lecteur qui, à son tour, s'empare du texte.

Tout est fait pour installer une motilité continuelle ; de multiples transitions sont ménagées pour aller d'un discours à l'autre, d'une référence à sa semblable, d'un personnage à son sosie. Motilité incessante, décentrée qui propulse sans cesse l'écrit et la lecture qui ne sauraient s'accrocher à aucun repère stable. Le livre commente : «Plus un texte est pluriel, plus il présuppose une voix narrative mobile, contradictoire et désoriginée» (p. 115), ou encore «Il y a une voix narrative mobile qui est en train de sautiller à travers le jeu du "je". Pourquoi s'agirait-il de la voix de l'auteur ? » (p. 378)

Il faut noter que ces pratiques auxquelles nouveaux-nouveaux romanciers et telquelistes avaient tant bien que mal initié le lecteur vagabond des années 70, dépassent chez Camus comme chez ces prédécesseurs le stade du jeu gratuit, des acrobaties formelles arbitraires. Les thèmes de la mort, de la folie, des longues errances exploratrices, de l'effervescence contactuelle dans une métropole comme New York, des flux incessants et entrecroisés de messages que nous délivrent les médias, du réseau inextricable de l'univers culturel, se lient intimement au traitement que subissent les voix du livre.

Un exemple typique est fourni par la scène homosexuelle ou les gais accouplements (21) entraînent maint échanges de personnalité. Ainsi, entre les pages 53 et 65, a lieu une longue partouze variée pendant laquelle, concurremment à la manipulation des corps, le récit saute de personnage en personnage. On commence en groupe : «Denis, Gilbert, Walter, Georges, Renaud et moi sommes donc allés sans lui au Toilet » (p. 53). L'endroit se présente tel un labyrinthe au-dessus de vastes entrepôts. Page 54 le texte se divise en deux colonnes pour décrire une scène m-s selon deux versions, dédoublant ainsi l'instance narratrice, étape de sa mise en jeu. C'est un certain "Bruno" qui se lance dans la mêlée (p. 57) pour changer en "je" (p. 60) voulant s'informer de ce que font les autres. Il ressurgit (p. 61) comme Arnaud, qui retrouve ces autres, et «essaie de décider avec eux de la suite des opérations (...)». Mais c'est une longue et difficile entreprise, car il en manque toujours un. Aussi, lorsqu'il revient vers son ami à la casquette à carreaux, celui-ci s'est perdu dans la foule, et il ne le retrouvera pas. Il caresse alors «un garçon torse nu, très jeune, assez beau, large d'épaules, avec quelques poils blonds, courts, soyeux, sur des pectoraux ronds et saillants, très durs, et un sexe lourd que je sors de sa braguette et caresse un moment.» Et ce va-et-vient entre prénoms et "je" continue. Les amis se perdent tout le temps et «nous n'avons plus une très grande conscience du temps» (p. 62). Ainsi «la soirée se prolonge interminablement, car chaque fois que nous sommes prêts à partir, quelqu'un a disparu, qu'il faut aller chercher, et alors le chercheur se perd, ou bien découvre des inconnus nouveaux qui l'excitent une fois de plus, de sorte que tous nos efforts pour reconstituer notre petit groupe ne font que l'effriter davantage.»

Je et Renaud se retrouvent pour rentrer en taxi, mais cette journée de samedi ne se terminera sans que survienne, sur le coup de minuit, un certain Tom qui fait bénéficier le je (assez "symboliquement" remarque-t-il) de son septième moment suprême. Juste avant ce bouquet final, on lit, comme dernière citation du chapitre cette phrase de Roussel : «Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard formaient un incompréhensible assemblage». On connaît la solution (Roussel, Comment j'ai écrit certains de mes livres, p. 170) : «Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard», c'est-à-dire la paraphrase du titre d'un livre, "Parmi les Noirs", qui donne également son nom au conte de Roussel. Parmi les noirs, parmi les «Didots ou Garamonds se pressant dans les bas de casse» (22) : c'est là que se jouent les «allègres copulations», celles de la lettre, ponctuant le sujet. Ou bien comme le dit Eté : «Le premier paradoxe, c'est que celui qui écrit se trouve écrit» (p. 381). Faut-il conclure de tout ceci qu'il s'agit d'un sujet perdu ? Il convient d'y regarder de plus près.

Sujets

Une relecture patiente (23) de Freud fait apparaître le narcissisme originaire comme mythique, de formation comparable à l'androgyne de Platon. Tout sujet du désir ne surgit que sur fond d'identification (24) (celui qui a / n'a pas - comme l'autre - précédant celui qui est, qui croit être). Ainsi, exemplaire chez Freud, le rêve de la belle bouchère. «Dès lors que l'homme est toujours un enfant d'homme, soumis à la loi de la procréation, il est impossible qu'il soit sujet autrement que par fiction». (25)

Si la littérature est refonte - et refente - du sujet, c'est de l'exploitation de cette fiction qu'il s'agit. Le texte nous dit quelque chose de "vrai" sur le sujet, à cause de son caractère fictionnel. Une fiction fragmentarisée - comme celle de Camus - relance sans cesse la malléabilité du sujet, sa permanente ouverture. Ce n'est donc pas de la mort du sujet qu'il s'agit mais de son protéisme. Eté peut dire : «l'idée d'un sujet cohérent et unifié est mise en question par les images discontinues et logiquement incompatibles d'une imagination désirante» (p. 99). "Je" suis vagabond selon "mes" projections et ceci non pas selon une réception de l'autre par quelque foyer intime, mais dans ce néant subjectoral instauré par l'Autre. Le je est l'interstice ; le bâillement qui permet à la porte de s'ouvrir vers l'extérieur, et ce fors (26) permet de dire qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. (27)

La survie du sujet se protège quand celui-ci renonce à s'exprimer - p. 136 - (il n'y a rien à exprimer sinon une stase narcissique aliénante) et on peut alors conclure - p. 138 - : «il parle peu de lui-même, mais il y pense beaucoup et ses livres après tout n'ont pas de sujet plus important.» C'est que le livre, comme l'a souligné Roland Barthes, "cité" dans le texte, est aussi «un espace pulsionnel, où il y a tout ce qui bouge dans le sujet» - p. 144 - permettant en deçà de la stase imaginaire le champ pervers «d'une littérature achrienne (28) inappropriable, inattribuable, inqualifiable, vacante» - p. 153. Ceci peut se poser par aphorismes : «J'existe de moins en moins et je jouis de plus en plus» - p. 260 - ou encore «Loin du corps dispersé, le discorps est un corps multiple.»

Le pôle contraire est mis en scène aussi comme piège et danger constant. Ainsi le paranoïaque qui note : «(...) où j'écris frénétiquement ceci, moi, MOI, la dernière voix et la dernière chance de la Vérité» (p. 194). Ainsi encore la mise en scène de la menace du double - Poe, Gogol, Nabokov e.a. -, à quoi parent ces mots de Rank disant que «l'angoisse du double peut être contournée par la dérive éternelle du corps des signes» (p. 394). Si le narrateur peut viser à «grouper en un même tableau toutes sortes de données hétéroclites relatives à ma personne pour obtenir un livre qui soit finalement, par rapport à moi-même, un abrégé d'encyclopédie (..)» - p. 268 - c'est à lire aussi avec le clin d'oeil qu'implique la phrase suivante : «Désarmés, comme Bouvard et Pécuchet, incapables de nous percevoir plus longtemps comme sujets constitués face au fourmillement innombrable des faits, des convictions, des discours, nous avons cherché au monde et à nous-mêmes du côté de l'écriture dans une mécanique maniaque de mots, de renvois, d'échanges, de substitutions une cohérence fraîche, avérée, méticuleuse et dérisoire» (p. 229).

On peut donc conclure que malgré l'accent mis sur la multiplicité, les échanges, le dialogue ou plutôt le polylogue, c'est tout de même un sujet qui cherche ainsi à se dire - ultérieurement, ou mieux simultanément, voire consubstantiellement. Narcisse a la peau tatouée de ses désirs de rencontre ; son derme n'est, n'a jamais été, que ce tatouage. (29)

Noms

Pour préciser quelque peu cette problématique, prenons comme ultime instance de cette altercation du mien et de l'Autre qui le constitue le Nom Propre. Le nom propre est un exemple-clef de l'oscillation constante dans le texte entre le narcissisme et le dialogue. Il y a un mouvement de va-et-vient qui projette le nom sur tous les chaînons du réseau scriptural, se l'appropriant et s'y engouffrant à la fois.

Le texte de la couverture précise : «les noms sont indices, sans doute, d'identités floues, prêtes à lâcher, et d'un roman du nom. Or, le nom propre, dit Barhes, "c'est la voie royale du désir". Mais Blanchot : "Je me nomme : c'est prononcer mon chant funèbre."

Lisons alors l'histoire de l'archi-nom, Renaud Camus. Renaud figure dans le schéma exemplaire de la page 199, à un endroit légèrement (mais essentiellement) décentré. Ce noyau se présente ainsi :

DAUPHIN - RENAULT - OTTO OTHON RENAUD - RENO - NERO

En fait ce schéma donne plusieurs indications sur la façon dont le nom concurremment envahit la langue et en est (re)pris. Renaud, dans le livre, s'empare des attributs et des histoires de ses homonymes (celui du Tasse et de Händel - alias Rinaldo - ; le chanteur populaire ; le héros de Montauban) et s'y fictionnalise ; d'autre part, il glisse vers les choses par un "nom" comme Renault, qui désigne l'objet standardisé, robotisé, fabriqué en série plutôt que tel baron de l'industrie. Pourtant, comme on sait, la publicité fait tout pour "personnaliser" la bagnole-fétiche (dissimulant que tout conducteur y roule vraiment "à tombeau ouvert") : ainsi les différentes appellations évoquant tout le champ de l'imaginaire. Ici par exemple Dauphine, qui devient un véritable sobriquet du 'je' (cf. pp. 76, 155, 185) - comme 'lupin' ouvrant à d'autres séries. "Othon" et "Otto" constitue de leur côté une seconde variante de la "remise en nom" de l'objet.

Mais reprenons l'itinéraire de "Dauphine" : si d'une part il donne lieu à une significative féminisation, d'autre part il permet de rejoindre le monde des animaux, mais là encore par voie indirecte, par subterfuge, vu que le dauphin est d'abord présenté comme emblème, figuration typique où l'objet se fait nom. Cet emblème est en première instance celui du fameux Aldo Manuce (p. 290), mais encore celui de la maison Thames and Hudson (p. 35, concernant un livre sur Joyce). Ensuite, bien sûr, surgit le gracieux poisson : «Voici, en bonds légers, le cou velu de soie, la face courte et camuse, chiens de mer à la marche agile, les dauphins qu'aiment tant les Muses.» La joie de la phrase fête comme une miraculeuse réunion : Renaud-Dauphine rejoint par court-circuit l'animal qui est camus par excellence et dont les muses font grand cas ; le fait que Manuce aussi anagrammatise le nom entérine et fixe l'image du désir -"delphis delphikos".

Sans vouloir être complet, suivons encore un moment le nom de famille Camus pour voir comment cette famille se dilate. D'une part le mot est exploité pour son allusion au nez (Gogol, Ney, Monet etc.). Puis ne manquent pas un grand nombre d'anagrammes, ainsi : Macus, Duane Marcus, Yma Sumac, la Sumac, Ranuce Dumas, Sumac Aparu, Marc du Saune e.a. (30). Mais, évidemment, les différents Camus qui ont fait plus ou moins histoire reviennent également, que ce soit Madame Camus portraiturée par Degas (p. 104), le cinéaste Marcel Camus (Orféo Negro), ou bien le boutiquier de Combray dans La Recherche (là où se concentre l'été, p. 62 ; là où se trouve le sel, p. 129). ce sont pourtant les homonymes-auteurs qui méritent une attention toute spéciale. Il y a d'abord bien sûr Albert Camus, auteur de L'Eté. Entre Eté et L'Eté il y a des traverses, des liens, des passages, et on pourrait gloser sur une méditation apparentée quant à la terre, la mort, l'art, la lumière etc. Pourtant on ne trouve pas de véritables citations et Eté paraît bien vouloir se donner surtout comme un texte plus "indéfini". Peut-être que cette lecture s'appuie sur une critique de Camus, un double sens introduit dans le titre ; ainsi on lit p. 50 : «Le plus étrange dans cette histoire de retour, c'est que le besoin de Camus qu'il révèle n'est pas celui d'une pensée mais d'une attitude.» (31) La question p. 278 reste ensuite ouverte : «Et quelles sont les raisons profondes de ce retour à Camus ?» Et puis c'est encore chez Barthes que le tout se met peut-être à glisser (cf. l'anecdote p. 172). Un enchaînement ludique se trouve énoncé p. 285 :

«Il ressortait en effet des propres réponses du nez qu'il n'y avait rien de sacré pour cet homme. A commencer ici par le nom même de "l'auteur" qui semble renvoyer avec rature et ironie à celui du romancier trop oublié du XVIIème siècle et à celui de L'Envers et l'Endroit. Je ne suis plus qu'été, et midi de l'été...»

Une citation d'Albert Camus prise dans le dernier texte nommé pourrait peut-être servir d'exergue à Eté : «Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre».

Mais il y a un autre renvoi qui se remarque ici : celui à Jean-Pierre Camus, l'évêque de Bellay, grand producteur de romans et de nouvelles, dont Coulet (32) dit qu'il écrit «d'un style fleuri, surchargé de métaphores, abondant en jeu de mots même dans les passages les plus graves» et que cet évêque indulgent et optimiste est un des authentiques précurseurs du roman noir.» Sur ces différents terrains Renaud Camus se montre son digne successeur.

N'y aurait-il pas en plus une présence secrète ? Les noms des "auteurs" Jean-Renaud Camus et Denis Duvert ne renvoient-ils pas aussi à ce Jean-Denis François Camus, vicaire général du diocèse de Nancy, qui annonce en 1795 à Constance son livre Voyage fait en Italie pendant les années 1791, 1792 et 1793? On n'a pas retrouvé ce texte, resté probablement à l'état de manuscrit ; seuls nous restent deux exemplaires du "Prospectus" écrit pour le présenter et lancer une souscription. Le ton qui se dégage de cette présentation est proche de celui de Renaud Camus voyageur. (33) «Il Voyage dovebbre essere un saggio di scrittura felice olre che di profonda erudizione» conclut G. Toso Rodinio (34). Si notre lecture nous a conduit dans une région d'ombre ouvrant sur des horizons inconnus (35), exploration à laquelle invite d'ailleurs Eté, le livre contient aussi un ultime renvoi explicite, plongeant la pseudo-filiation du nom dans des lointains mythiques. Nous pensons au personnage de Cadmus dont le nom revient au moins cinq fois dans le texte (36). En deçà de toute histoire de peste, de sphynge et d'aveuglement, le fondateur de Thèbes fut aussi un inventeur de langue.

«Les Parques, à vrai dire, auraient inventé sept lettres, dont toutes les voyelles, et au fils de Nauplios ne seraient dues ainsi que les autres : Cadmus, quant à lui, tout en laissant alpha à sa place, à cause de la signification et de l'importance de l'aleph dans sa propre langue, transforma leur ordre» (p. 356).

Inventer sa propre langue par un vaste jeu de transpositions, de redistributions, de mises en réseau et sur orbite partant de la culture et de la littérature héritées, n'est-ce pas là le noyau de l'entreprise de Renaud Camus ?

Le livre réfléchit sur cette situation du nom propre à l'aide de textes théoriques cités (Barthes ; Derrida, Glas ; Cixous, Prénoms de personne) ou encore d'expériences onomastiques littéraires (Pessoa, Levet etc.). Ainsi peut-être formulé l'énoncé suivant : «Un texte n'existe, ne résiste, ne consiste, ne refoule, ne se laisse lire ou écrire que s'il est travaillé par l'illisibilité d'un nom propre» (p. 294). Rien ne lui est propre, au sujet, surtout pas son nom, indice de sa dépendance généalogique. Pourtant, ce nom propre marquant la place absente du sujet permet d'activer l'impropre de la langue. Le nom propre est illisible car il est le signifiant pur qui dynamise le texte, fait exister le texte comme vêtement multicolore et diapré de la subjectivité, masque ne déguisant rien. «Pessoa, en portugais, signifie personne ; qu'on veuille bien se souvenir qu'en latin persona veut dire masque» (p. 36), à rapprocher de ceux qui tirent l'épingle du jeu en se déclarant "Outis" ou encore Nemo. (37) «Le grand enjeu du discours - je dis bien discours - littéraire : la transformation patiente, rusée, quasi animale ou végétale, inlassable, monumentale, dérisoire aussi, mais se tournant en dérision, de son nom propre, rébus en chose, en noms de choses» (p. 335). Narcissisme fétichiste si l'on veut, mais, en aire de sublimation, aussi, par la même, dialogue inlassable avec le monde qui fait qu'un sujet prenne sens. (38)

«Mais de ce fait, le nom prend corps. Il se fait écriture. Il trouve lieu où le travail de la perte produit un propre et se construit un être-là» (p. 337).