L'optimisme de Proust

Par VS, mardi 3 novembre 2015 à 09:13 :: Proust, Marcel

De sorte qu'on a tort de parler en amour de mauvais choix puisque, dès qu'il y a choix, il ne peut être que mauvais.

Marcel Proust, La Fugitive, p.611 (Pléiade, Clarac)

Par VS, mardi 3 novembre 2015 à 09:13 :: Proust, Marcel

De sorte qu'on a tort de parler en amour de mauvais choix puisque, dès qu'il y a choix, il ne peut être que mauvais.

Marcel Proust, La Fugitive, p.611 (Pléiade, Clarac)

Par VS, dimanche 14 mars 2010 à 21:56 :: Proust, Marcel

On a dénombré dans La Recherche 361 sourires ainsi répartis entre les couches sociales : les bourgeois sourient davantage (160) que les aristocrates (146). Le Peuple ne sourit que 31 fois, et les "Autres", qui sont les autres?, 24 fois. C'est dans La Fugitive qu'on sourit le moins (14) et dans Le Côté de Guermantes qu'on sourit le plus (111).

Gérard Pesson, Cran d'arrêt du beau temps, p.122

Par VS, mercredi 16 avril 2008 à 02:23 :: Antoine Compagnon 2008

Or, cette curiosité, c’est à tort que j’avais espéré l’exciter chez Saint-Loup en lui parlant de mes jeunes filles. Car elle était pour longtemps paralysée en lui par l’amour qu’il avait pour cette actrice dont il était l’amant. Et même l’eût-il légèrement ressentie qu’il l’eût réprimée, à cause d’une sorte de croyance superstitieuse que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse.1Un autre exemple de cette superstition est donnée par le narrateur songeant à Albertine: s'abstenir d'infidélités dans l'espoir que l'autre fasse de même. Mais le narrateur va plus loin: faut-il souhaiter que les morts voient nos pensées?

Peut-être, si elle l’avait su, eût-elle été touchée de voir que son ami ne l’oubliait pas, maintenant que sa vie à elle était finie, et elle eût été sensible à des choses qui auparavant l’eussent laissée indifférente. Mais comme on voudrait s’abstenir d’infidélités, si secrètes fussent-elles, tant on craint que celle qu’on aime ne s’en abstienne pas, j’étais effrayé de penser que, si les morts vivent quelque part, ma grand’mère connaissait aussi bien mon oubli qu’Albertine mon souvenir. Et tout compte fait, même pour une même morte, est-on sûr que la joie qu’on aurait d’apprendre qu’elle sait certaines choses balancerait l’effroi de penser qu’elle les sait toutes?2(Jon Elster nous projette un tableau des différents choix possibles, deux lignes sur deux colonnes. Il commente): Le narrateur peut choisir entre "tous les morts savent tout" ou "aucun mort ne sait rien". La diagonale résume les choix possibles. En revanche, la publication de l'article dans Le Figaro est l'occasion d'un contraste, car il n'a aucune action à distance sur ses lecteurs. Cela n'empêche le narrateur d'espérer que ce lien existe, sans beaucoup d'illusion toutefois:

[…] moi-même je serais bien incapable de dire de qui était le premier article de la veille. Et je me promets maintenant de les lire toujours et le nom de leur auteur, mais comme un amant jaloux qui ne trompe pas sa maîtresse pour croire à sa fidélité, je songe tristement que mon attention future ne forcera pas en retour celle des autres.3Le narrateur avance une autre esquisse en ce sens:

il s'agit d'une citation de la Pléiade selon Tadié que je n'ai pas: «Je me rends compte que bien souvent… cette lettre.» tome IV p.675-676On constate l'usage répété du mot "pour" : il s'agit de se convaincre que sa maîtresse ne le trompe pas. Mais le narrateur est lucide: il exclut que la réalité puisse ressembler à son désir. Il va donc mettre ne place une stratégie qui consiste à ne pas espérer de lettre, de manière à ce que la survenue d'une lettre soit moins improbable, un peu comme l'insomniaque tente d'oublier qu'il veut dormir pour que le sommeil survienne.

Il semble que dans la vie mondaine, reflet insignifiant de ce qui se passe en amour, la meilleure manière qu’on vous recherche, c’est de se refuser. \[...] De même, si un homme regrettait de ne pas être assez recherché par le monde, je ne lui conseillerais pas de faire plus de visites, d’avoir encore un plus bel équipage ; je lui dirais de ne se rendre à aucune invitation, de vivre enfermé dans sa chambre, de n’y laisser entrer personne, et qu’alors on ferait queue devant sa porte. Ou plutôt je ne le lui dirais pas. Car c’est une façon assurée d’être recherché qui ne réussit que comme celle d’être aimé, c’est-à-dire si on ne l’a nullement adoptée pour cela, si, par exemple, on garde toujours la chambre parce qu’on est gravement malade, ou qu’on croit l’être, ou qu’on y tient une maîtresse enfermée et qu’on préfère au monde […].4Il s'agit de self-deception, de ce que Pascal Engel appelle la duperie de soi-même. Ce n'est pas du wishful thinking, c'est-à-dire prendre ses désirs pour des réalités: il n'y a pas déni puisqu'on ignore ce qu'est la réalité. C'est la différence entre "l'effet Mme de Rênal": son mari la veut fidèle donc il la croit fidèle, il prend ses désirs pour la réalité; et "l'effet Othello", Othello craignant que sa femme ne soit pas fidèle croit qu'elle ne l'est pas.

Sans doute j’avais été depuis longtemps, par la puissance qu’exerçait sur mon imagination et ma faculté d’être ému l’exemple de Swann, préparé à croire vrai ce que je craignais au lieu de ce que j’aurais souhaitéCependant, le narrateur est conscient de ce biais dans sa réflexion, et il essaie d'en tenir compte:

[…] Mais je me dis que, s’il était juste de faire sa part au pire, […] il ne fallait cependant pas que, par cruauté pour moi-même, soldat qui choisit le poste non pas où il peut être le plus utile mais où il est le plus exposé, j’aboutisse à l’erreur de tenir une supposition pour plus vraie que les autres, à cause de cela seul qu’elle était la plus douloureuse.5On peut creuser la différence entre les deux. Selon Joshua Landy, le narrateur choisit systématiquement les faux renseignements, il cherche la mauvaise information:

his peace of mind requires that he employ sufficent ressources to generate the illusion of knowing the truth, but that he stop short of those wish risk actually uncovering it […]6La duperie suppose que l'on maintienne ensemble deux croyances contradictoires simultanément, mais sans en avoir conscience. Il s'agit d'un processus motivé.

1. L’individu maintient deux croyances contradictoires (p et non-p)Il s'agit en réalité d'une volonté d'ignorance: l'individu sait qu'il pourrait acquérir des informations pour confirmer ou invalider sa croyance, mais il ne cherche pas véritablement à l'acquérir.

2. Les deux croyances sont maintenues simultanément

3. L’individu n’est pas conscient d’avoir l’une des deux croyances

4. L’acte qui détermine laquelle des deux croyances est sujette à la conscience est un acte motivé.

(R. Gur et H. Sackeim, « Self-deception : A concept in search of a phenomenon », Journal of Personality and Social Psychology 1979.)

Pour l’instant, en la comblant de présents, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extérieurs à sa personne, à son intelligence, du soin épuisant de lui plaire par lui-même. Et cette volupté d’être amoureux, de ne vivre que d’amour, de la réalité de laquelle il doutait parfois, le prix dont en somme il la payait, en dilettante, de sensations immatérielles, lui en augmentait la valeur – comme on voit des gens incertains si le spectacle de la mer et le bruit de ses vagues sont délicieux, s’en convaincre ainsi que de la rare qualité de leurs goûts désintéressés, en louant cent francs par jour la chambre d’hôtel qui leur permet de les goûter.Dans le premier cas, la générosité de Swann pour Odette augmente la valeur d'Odette aux yeux de Swann.

Un jour que des réflexions de ce genre le ramenaient encore au souvenir du temps où on lui avait parlé d’Odette comme d’une femme entretenue, et où une fois de plus il s’amusait à opposer cette personnification étrange : la femme entretenue – chatoyant amalgame d’éléments inconnus et diaboliques, serti, comme une apparition de Gustave Moreau, de fleurs vénéneuses entrelacées à des joyaux précieux – et cette Odette sur le visage de qui il avait vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait, qu’il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis, cette Odette dont les propos avaient si souvent trait aux choses qu’il connaissait le mieux lui-même, à ses collections, à sa chambre, à son vieux domestique, au banquier chez qui il avait ses titres, il se trouva que cette dernière image du banquier lui rappela qu’il aurait à y prendre de l’argent. En effet, si ce mois-ci il venait moins largement à l’aide d’Odette dans ses difficultés matérielles qu’il n’avait fait le mois dernier où il lui avait donné cinq mille francs, et s’il ne lui offrait pas une rivière de diamants qu’elle désirait, il ne renouvellerait pas en elle cette admiration qu’elle avait pour sa générosité, cette reconnaissance, qui le rendaient si heureux, et même il risquerait de lui faire croire que son amour pour elle, comme elle en verrait les manifestations devenir moins grandes, avait diminué.

Alors, tout d’un coup, il se demanda si cela, ce n’était pas précisément l’«entretenir» (comme si, en effet, cette notion d’entretenir pouvait être extraite d’éléments non pas mystérieux ni pervers, mais appartenant au fond quotidien et privé de sa vie, tels que ce billet de mille francs, domestique et familier, déchiré et recollé, que son valet de chambre, après lui avoir payé les comptes du mois et le terme, avait serré dans le tiroir du vieux bureau où Swann l’avait repris pour l’envoyer avec quatre autres à Odette) et si on ne pouvait pas appliquer à Odette, depuis qu’il la connaissait (car il ne soupçonna pas un instant qu’elle eût jamais pu recevoir d’argent de personne avant lui), ce mot qu’il avait cru si inconciliable avec elle, de «femme entretenue».Mais tout de suite intervient la résolution de la crise:

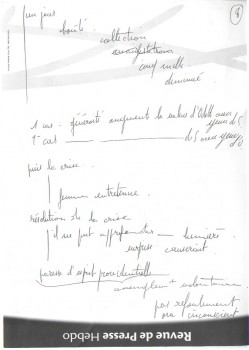

Il ne put approfondir cette idée, car un accès d’une paresse d’esprit, qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que, plus tard, quand on eut installé partout l’éclairage électrique, on put couper l’électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l’obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa la main sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d’une idée toute différente, à savoir qu’il faudrait tâcher d’envoyer le mois prochain six ou sept mille francs à Odette au lieu de cinq, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait.7Swann est donc saisi d'une "paresse d'esprit" providentielle, il s'agit d'un aveuglement volontaire. Il ne s'agit pas d'un refoulement dans l'inconscient, car véritablement, Swann ne sait pas qu'Odette est entretenue. Il s'agit plutôt de l'analyse de Pascal notant que les gens ne voient pas ce qu'ils ne veulent pas voir. Il ne s'agit pas d'un mécanisme freudien mais d'un mécanisme quotidien.

Et l’impuissance qui n’use pas de représailles devient, par ce mensonge, la "bonté" ; la craintive bassesse, "humilité" ; la soumission à ceux qu’on hait, "obéissance" […]. Ce qu’il y a d’inoffensif chez l’être faible, sa lâcheté-même, dont il est riche, et ce qui chez lui fait antichambre, et doit attendre à la porte, inévitablement, se parent ici d’un nom bien sonnant et s’appelle "patience", parfois même "vertu"; "ne pas pouvoir se venger" devient "ne pas vouloir se venger" et parfois même pardon. (Nietzsche, La généalogie de la morale, I. 14).Cela nous rappelle Madame de Gallardon qui souhaite inviter Swann:

— Oriane, ne te fâche pas, reprit Mme de Gallardon qui ne pouvait jamais s’empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d’éblouir un jour le monde, au plaisir obscur, immédiat et privé, de dire quelque chose de désagréable : il y a des gens qui prétendent que ce M. Swann, c’est quelqu’un qu’on ne peut pas recevoir chez soi, est-ce vrai?Un autre exemple nous est donné à Balbec, quand les bourgeoises riches prétendent à elle-même ne pas envier Mme de Villeparisis:

— Mais… tu dois bien savoir que c’est vrai, répondit la princesse des Laumes, puisque tu l’as invité cinquante fois et qu’il n’est jamais venu.8

Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elles l’inspectaient insolemment avec leur face à main du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom pompeux mais à l’apparence suspecte qu’après le résultat défavorable d’une observation méthodique on fait éloigner, avec un geste distant et une grimace de dégoût.Selon Max Scheller, il s'agit d'un auto-empoisonnement psychologique. Il ne s'agit pas de réduire, mais de produire des mensonges qui rendent l'esprit inapte au plaisir.

>Sans doute par là voulaient-elles seulement montrer, que s’il y avait certaines choses dont elles manquaient – dans l’espèce certaines prérogatives de la vieille dame, et être en relations avec elle – c’était non pas parce qu’elles ne pouvaient, mais ne voulaient pas les posséder. Mais elles avaient fini par s’en convaincre elles-mêmes ; et c’est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu’on ne connaît pas, de l’espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacés chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait l’inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l’étiquette de contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes, deux conditions pour qu’elles fussent malheureuses.9

C’est le miracle bienfaisant de l’amour-propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut se croient encore les mieux partagés parce que l’optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l’occupe et qui voit moins favorisés que lui, mal lotis, à plaindre, les plus grands qu’il nomme et calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l’amour-propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur, supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, l’envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l’envie s’exprime en phrases dédaigneuses, il faut traduire: «Je ne veux pas le connaître» par «je ne peux pas le connaître». C’est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien: je ne veux pas le connaître. On sait que cela n’est pas vrai mais on ne le dit pas cependant par simple artifice, on le dit parce qu’on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance, c’est-à-dire pour le bonheur.10Si l'on désire quelque chose, c'est par envie. «Je ne veux pas le posséder» est une déviation du mot envie.

Mais même à eux seuls, et n’apportant pas l’espoir d’une conséquence matrimoniale, ces «succès» excitaient l’envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme «l’enfant de la maison» par la femme du régent de la Banque, même par la mère d’Andrée, qu’elles connaissaient à peine. Aussi disaient-elles à des amis communs d’elles et de ces deux dames que celles-ci seraient indignées si elles savaient la vérité, c’est-à-dire qu’Albertine racontait chez l’une (et «vice versa») tout ce que l’intimité où on l’admettait imprudemment lui permettait de découvrir chez l’autre, mille petits secrets qu’il eût été infiniment désagréable à l’intéressée de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions comme il arrive souvent n’avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celles qui en avaient pris l’initiative.11Ici, il s'agit d'un usage orthodoxe de l'envie. L'envie finit par empirer la situation des envieuses. Si l'on compare au cas du père Bloch, on constate que l'amour-propre négatif (qui dénigre) rend moins heureux que l'amour-propre positif qui permet de «de multiplier ces pauvres avantages personnels» et de s'assurer un surplus de bonheur en utilisant l'envie.

Un instant Swann sentit que son esprit s’obscurcissait, et il pensa à autre chose pour retrouver un peu de lumière. Puis il eut le courage de revenir vers ces réflexions. Mais alors, après n’avoir pu soupçonner personne, il lui fallut soupçonner tout le monde.12Mais ne pas chercher l'auteur de cette lettre est une lâcheté. Nous arrivons donc à la conclusion de Louis Althusser: «il ne faut pas se raconte d'histoire». Il faut renoncer à l'aveuglement, qu'il rende heureux ou malheureux.

Par VS, vendredi 11 avril 2008 à 18:17 :: Antoine Compagnon 2008

Car ils ne seraient pas, comme je l’ai déjà montré, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray, mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes.1C'est une oblation à la littérature, qui pardonne tout: «En tout cas, à tout péché miséricorde.»2 On retrouve l'idée de charité, comme dans l'Epître aux Colossiens, qui lie la miséricorde à la charité:

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.«A tout péché miséricorde» est une expression utilisée dans La Recherche avec une intention parodique. Ainsi Norpois l'utilise après avoir lu un texte du narrateur qui vient de lui avouer qu'il admirait Bergotte : «A tout péché miséricorde et surtout aux péchés de jeunesse.»3 et le narrateur l'utilise dans Le temps retrouvé pour signifier qu'aux yeux du monde, le dreyfusisme était finalement peu de choses: «De même il y avait certainement eu dreyfusisme et dreyfusisme, et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi de trois ans ne pouvait être mauvais. En tout cas, à tout péché miséricorde.»4.

D’abord cela m’eût acheminé plus rapidement à l’idée qu’il ne faut jamais en vouloir aux hommes, jamais les juger d’après tel souvenir d’une méchanceté car nous ne savons pas tout ce qu’à d’autres moments leur âme a pu vouloir sincèrement et réaliser de bon; sans doute, la forme mauvaise qu’on a constatée une fois pour toutes reviendra, mais l’âme est bien plus riche que cela, a bien d’autres formes qui reviendront, elles aussi, chez ces hommes, et dont nous refusons la douceur à cause du mauvais procédé qu’ils ont eu.5Le narrateur en tire une leçon sur la complexité humaine. Le bon et le mauvais se côtoient, c'est la leçon de Marie-Gineste que nous avons déjà vue: «Ah! voyez-vous, Monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu’il peut y avoir dans une vie.»6

Quand, plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé, ce visage où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté.7C'est une charité qui ne donne pas le change. Elle fera une réapparition dans Le Temps retrouvé à propos de la guerre, à propos de la «rudesse du cœur d'or» des officiers conscients que leurs soldats allaient mourir. De même, il y a dans tout vice, dans tout défaut, un fond de bonté universelle:

Dans l’humanité, la fréquence des vertus identiques pour tous n’est pas plus merveilleuse que la multiplicité des défauts particuliers à chacun. Sans doute ce n’est pas le bon sens qui est « la chose du monde la plus répandue », c’est la bonté. Dans les coins les plus lointains, les plus perdus, on s’émerveille de la voir fleurir d’elle-même, comme dans un vallon écarté un coquelicot pareil à ceux du reste du monde, lui qui ne les a jamais vus, et n’a jamais connu que le vent qui fait frissonner parfois son rouge chaperon solitaire.(Ce passage rappelle au lecteur l'épisode où Jean Santeuil rencontre une digitale sur un sentier de montagne.8 Il se poursuit ainsi:)

Même si cette bonté, paralysée par l’intérêt, ne s’exerce pas, elle existe pourtant, et chaque fois qu’aucun mobile égoïste ne l’empêche de le faire, par exemple pendant la lecture d’un roman ou d’un journal, elle s’épanouit, se tourne, même dans le cœur de celui qui, assassin dans la vie, reste tendre comme amateur de feuilletons, vers le faible, vers le juste et le persécuté.9On remarque au passage qu'il y a ici une contradiction avec l'idée de la lecture du journal comme instrument de complaisance hypocrite. Ici, nous sommes plutôt du côté d'Eliot ou d'Hardy: la lecture du journal apporte une expérience de lecture. Elle nous apprend la grand tendresse de l'assassin.

Avez-vous remarqué le rôle que l’amour-propre et l’orgueil jouent chez ses personnages? On dirait que pour lui l’amour et la haine la plus éperdue, la bonté et la traîtrise, la timidité et l’insolence, ne sont que deux états d’une même nature, l’amour-propre, l’orgueil empêchant Aglaé, Nastasia, le Capitaine dont Mitia tire la barbe, Krassotkine, l’ennemi-ami d’Alioscha, de se montrer tels qu’ils sont en réalité.10En réalité, tous ces personnages sont bons, c'est l'intérêt qui les détourne du bien.

La mère d’une débutante ne suspend pas davantage son attention aux répliques de sa fille et à l’attitude du public. Si j’avais dit un mot dont, devant moi seul, il n’eût que souri, il craignait qu’on ne l’eût pas bien compris, il me disait: «Comment, comment?» pour me faire répéter, pour faire faire attention, et aussitôt se tournant vers les autres et se faisant, sans le vouloir, en les regardant avec un bon rire, l’entraîneur de leur rire, il me présentait pour la première fois l’idée qu’il avait de moi et qu’il avait dû souvent leur exprimer.C'est le moment où l'on se voit confirmer par le regard de l'autre:

De sorte que je m’apercevais tout d’un coup moi-même du dehors, comme quelqu’un qui lit son nom dans le journal ou qui se voit dans une glace.11Ou encore, si l'on voulait utiliser le vocabulaire sartrien, il y a fusion de l'en-soi et du pour-soi, ce que dénonce Sartre dans L'Être et le Néant. la conscience ne se connaît pas hors du regard de l'autre.

[…] Crois-tu que cela l’eût amusée, ta pauvre grand’mère! » disait maman avec tristesse — car les joies dont nous souffrions que ma grand’mère fût écartée, c’étaient les joies les plus simples de la vie, une nouvelle, une pièce, moins que cela une «imitation», qui l’eussent amusée —(Souffrir de la joie inaccessible à l'autre, c'est l'inverse du Suave mari magno.)

«Crois-tu qu’elle eût été étonnée! Je suis sûre pourtant que cela eût choqué ta grand’mère, ces mariages, que cela lui eût été pénible, je crois qu’il vaut mieux qu’elle ne les ait pas sus», reprit ma mère, […]On a ici le comble de l'amour. La mère surmonte son deuil pour reconnaître qu'il valait mieux que sa mère n'est pas vu tout cela.

Devant tout événement triste qu’on n’eût pu prévoir autrefois, la disgrâce ou la ruine d’un de nos vieux amis, quelque calamité publique, une épidémie, une guerre, une révolution, ma mère se disait que peut-être valait-il mieux que grand’mère n’eût rien vu de tout cela, que cela lui eût fait trop de peine, que peut-être elle n’eût pu le supporter. Et quand il s’agissait d’une chose choquante comme celle-ci, ma mère, par le mouvement du cœur inverse de celui des méchants, qui se plaisent à supposer que ceux qu’ils n’aiment pas ont plus souffert qu’on ne croit, ne voulait pas dans sa tendresse pour ma grand’mère admettre que rien de triste, de diminuant eût pu lui arriver.On appréhende la peine de l'autre, on tente de la prévenir. C'est le comble de l'abnégation:

Elle se figurait toujours ma grand’mère comme au-dessus des atteintes même de tout mal qui n’eût pas dû se produire, et se disait que la mort de ma grand’mère avait peut-être été, en somme, un bien en épargnant le spectacle trop laid du temps présent à cette nature si noble qui n’aurait pas su s’y résigner. Car l’optimisme est la philosophie du passé. Les événements qui ont eu lieu étant, entre tous ceux qui étaient possibles, les seuls que nous connaissions, le mal qu’ils ont causé nous semble inévitable, et le peu de bien qu’ils n’ont pas pu ne pas amener avec eux, c’est à eux que nous en faisons honneur, et nous nous imaginons que sans eux il ne se fût pas produit.12Voilà une thèse passionnante, il s'agit d'une vision providentielle de l'histoire où le mal est inévitable et le bien la résultante de quelque événement.

Il ne cessait d’énumérer tous les gens de sa famille ou de son monde qui n’étaient plus, moins, semblait-il, avec la tristesse qu’ils ne fussent plus en vie qu’avec la satisfaction de leur survivre.Comment mieux décrire le sentitment de Suave mari magno?

Il semblait en rappelant leur trépas prendre mieux conscience de son retour vers la santé. C’est avec une dureté presque triomphale qu’il répétait sur un ton uniforme, légèrement bégayant et aux sourdes résonances sépulcrales: «Hannibal de Bréauté, mort! Antoine de Mouchy, mort! Charles Swann, mort! Adalbert de Montmorency, mort! Baron de Talleyrand, mort! Sosthène de Doudeauville, mort! » Et chaque fois, ce mot «mort» semblait tomber sur ces défunts comme une pelletée de terre plus lourde, lancée par un fossoyeur qui tenait à les river plus profondément à la tombe.13Le bal des têtes semble placer sous le signe de cette revanche. La première personne qu'y rencontre et que nous décrit le narrateur, c'est M. d'Argencourt:

A ce point de vue, le plus extraordinaire de tous était mon ennemi personnel, M. d’Argencourt, le véritable clou de la matinée. […] C’était évidemment la dernière extrémité où il avait pu le conduire sans en crever; le plus fier visage, le torse le plus cambré n’était plus qu’une loque en bouillie, agitée de-ci de-là. À peine, en se rappelant certains sourires de M. d’Argencourt qui jadis tempéraient parfois un instant sa hauteur, pouvait-on comprendre que la possibilité de ce sourire de vieux marchand d’habits ramolli existât dans le gentleman correct d’autrefois. Mais à supposer que ce fût la même intention de sourire qu’eût d’Argencourt, à cause de la prodigieuse transformation du visage, la matière même de l’œil, par laquelle il l’exprimait, était tellement différente, que l’expression devenait tout autre et même d’un autre. J’eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émollié dans sa bénévole caricature de lui-même que l’était, dans la manière tragique, M. de Charlus foudroyé et poli.14«bénévole caricature de lui-même» : il y a là quelque chose de carnavalesque, qui rappelle L'Ecclésiaste. C'est une peinture très cruelle, qui évoque également "Les Petites Vieilles" de Baudelaire, que Proust a commenté dans Contre Sainte-Beuve:

Il a donné de ces visions qui, au fond, lui avaient fait mal, j'en suis sûr, un tableau si puissant, mais d’où toute expression de sensibilité est si absente, que des esprits purement ironiques et amoureux de couleur, des cœurs vraiment durs peuvent s'en délecter. Le vers sur ces "Petites Vieilles":Il n'y a pas de différence avec le comportement de la duchesse de Guermantes:

Débris d'humanité pour l'éternité mûrs

est un vers sublime et que de grands esprits, de grands cœurs aiment à citer. Mais que de fois je l'ai entendu citer, et pleinement goûté, par une femme d'une extrême intelligence, mais la plus inhumaine, la plus dénuée de bonté et de moralité que j'aie rencontrée, et qui s'amusait, le mêlant à de spirituels et d'atroces outrages, à le lancer comme une prédiction de mort prochaine sur le passage de telles vieilles femmes qu'elle détestait.

Tenez, regardez la mère Rampillon, trouvez-vous une très grande différence entre ça et un squelette en robe ouverte? Il est vrai qu’elle a tous les droits, car elle a au moins cent ans. Elle était déjà un des monstres sacrés devant lesquels je refusais de m’incliner quand j’ai fait mes débuts dans le monde. Je la croyais morte depuis très longtemps; ce qui serait d’ailleurs la seule explication du spectacle qu’elle nous offre. C’est impressionnant et liturgique. C’est du «Campo-Santo»!15Mais personne ne comprend mieux les petites vieilles que Baudelaire; de même le narrateur avec M. d'Argencourt:

Si je ne lui en voulais plus, c’est parce qu’en lui, qui avait retrouvé l’innocence du premier âge, il n’y avait plus aucun souvenir des notions méprisantes qu’il avait pu avoir de moi, aucun souvenir d’avoir vu M. de Charlus me lâcher brusquement le bras, soit qu’il n’y eût plus rien en lui de ces sentiments, soit qu’ils fussent obligés, pour arriver jusqu’à nous, de passer par des réfracteurs physiques si déformants qu’ils changeaient en route absolument de sens et que M. d’Argencourt semblât bon, faute de moyens physiques d’exprimer encore qu’il était mauvais et de refouler sa perpétuelle hilarité invitante.16Le narrateur n'est pas entièrement généreux. On se souvient qu'il se montre particulièrement féroce avec Bloch, par exemple lorsque celui-ci est reçu chez la princesse de Guermantes:

Bloch était entré en sautant comme une hyène. Je pensais : « Il vient dans des salons où il n’eût pas pénétré il y a vingt ans. » Mais il avait aussi vingt ans de plus. Il était plus près de la mort. À quoi cela l’avançait-il ?17Tout cela est vain. Le corps de Bloch était déjà penché en avant comme celui d'une hyène des années auparavant, quand Bloch pénétrait pour la première fois chez Mme de Villparisis. La hyène est un animal qu'on retrouve chez Hugo (Les Châtiments et dans Les Chants de Maldoror: «Son visage ne ressemble plus au visage humain, et elle lance des éclats de rire comme l'hyène.» (Chant III). La hyène, c'est l'animal le plus répugnant, qui évoque la luxure, la lubricité, l'homosexualité, la judéité. Elle sert à dénoncer les juifs. Elle est l'allégorie de l'homme au double langage.

La bonté, simple maturation qui a fini par sucrer des natures plus primitivement acides que celle de Bloch, est aussi répandue que ce sentiment de la justice qui fait que, si notre cause est bonne, nous ne devons pas plus redouter un juge prévenu qu’un juge ami.18Voilà une comparaison inquiétante, puisque la justice est toujours associée à la vengeance.

La discrétion, discrétion dans les actions, dans les paroles, lui était venue avec la situation sociale et l’âge, avec une sorte d’âge social, si l’on peut dire. Sans doute Bloch était jadis indiscret autant qu’incapable de bienveillance et de conseils. Mais certains défauts, certaines qualités sont moins attachés à tel individu, à tel autre, qu’à tel ou tel moment de l’existence considéré au point de vue social.19Bloch avait les défauts de son type, aujourd'hui il en a les qualités. Les qualités morales sont inséparables d'une traditions sociales ou d'une analyse de classe:

« Elle est toujours admirable», me dit-il, usant d’un adjectif qui, par opposition aux tribus où on traite sans pitié les parents âgés, s’applique dans certaines familles aux vieillards chez qui l’usage des facultés les plus matérielles, comme d’entendre, d’aller à pied à la messe, et de supporter avec insensibilité les deuils, s’empreint, aux yeux de leurs enfants, d’une extraordinaire beauté morale.20Cette façon d'envisager la morale est ridiculisée par le narrateur. Il souligne que sous la bonté répandue par le temps sur leurs traits, les vieillards sont toujours aussi méchants:

Aussi je pensais à l’illusion dont nous sommes dupes quand, entendant parler d’un célèbre vieillard, nous nous fions d’avance à sa bonté, à sa justice, à sa douceur d’âme ; car je sentais qu’ils avaient été, quarante ans plus tôt, de terribles jeunes gens dont il n’y avait aucune raison pour supposer qu’ils n’avaient pas gardé la vanité, la duplicité, la morgue et les ruses.21Le narrateur fait preuve de malignité à l'égard de ses semblables. Il jouit désormais d'une supériorité résultant d'un mélange d'orgueil et d'humilité.

Certes, j’avais l’intention de recommencer dès demain, bien qu’avec un but cette fois, à vivre dans la solitude. Même chez moi je ne laisserais pas les gens venir me voir dans mes instants de travail, car le devoir de faire mon oeuvre primait celui d’être poli, ou même bon.Le but prime les obligations à l'égard des autres.

[…] Mais j’aurais le courage de répondre à ceux qui viendraient me voir ou me feraient chercher que j’avais, pour des choses essentielles au courant desquelles il fallait que je fusse mis sans retard, un rendez-vous urgent, capital, avec moi-même.22Aux dernières pages du roman, ainsi qu'on l'a dit la semaine dernière, le narrateur regrette d'avoir pris un peu de son précieux temps pour répondre à une lettre de deuil et en parle avec cynisme: «ayant ainsi sacrifié un devoir réel à l’obligation factice de me montrer poli et sensible»23

J’aurais voulu léguer celle-ci à ceux que j’aurais pu enrichir de mon trésor. Certes, ce que j’avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c’était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d’un égoïsme (car tous les altruismes féconds de la nature se développent selon un mode égoïste, l’altruisme humain qui n’est pas égoïste est stérile, c’est celui de l’écrivain qui s’interrompt de travailler pour recevoir un ami malheureux, pour accepter une fonction publique, pour écrire des articles de propagande) utilisable pour autrui. Je n’avais plus mon indifférence des retours de Rivebelle, je me sentais accru de cette oeuvre que je portais en moi (comme de quelque chose de précieux et de fragile qui m’eût été confié et que j’aurais voulu remettre intact aux mains auxquelles il était destiné et qui n’étaient pas les miennes).25C'est un passage compliqué, qui définit l'égoïsme pour autrui. Barthes dans sa Préparation du roman reprend à Nietzsche l'idée qu'il existe une «casuistique de l'égoïsme» qui n'est qu'une élaboration justificatrice.

Aussi combien se détournent de l’écrire, que de tâches n’assume-t-on pas pour éviter celle-là. Chaque événement, que ce fût l’affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d’autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là ; ils voulaient assurer le triomphe du droit, refaire l’unité morale de la nation, n’avaient pas le temps de penser à la littérature. Mais ce n’étaient que des excuses parce qu’ils n’avaient pas ou plus de génie, c’est-à-dire d’instinct. Car l’instinct dicte le devoir et l’intelligence fournit les prétextes pour l’éluder. Seulement les excuses ne figurent point dans l’art, les intentions n’y sont pas comptées, à tout moment l’artiste doit écouter son instinct, ce qui fait que l’art est ce qu’il y a de plus réel, la plus austère école de la vie, et le vrai Jugement dernier.26L'art n'est pas moral. L'art est le jugement dernier.

Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots quelque chose de différent, c’est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détourné de nous-même, l’amour-propre, la passion, l’intelligence et l’habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher maintenant, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-même notre propre vie, cette vie qui ne peut pas s’« observer », dont les apparences qu’on observe ont besoin d’être traduites, et souvent lues à rebours, et péniblement déchiffrées. Ce travail qu’avaient fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d’imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c’est ce travail que l’art défera, c’est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs, où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous qu’il nous fera suivre.27

Les êtres les plus bêtes par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne perçoivent pas, mais que l’artiste surprend en eux. À cause de ce genre d’observations, le vulgaire croit l’écrivain méchant, et il le croit à tort, car dans un ridicule l’artiste voit une belle généralité, il ne l’impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation ; aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus malheureux qu’il n’est méchant quand il s’agit de ses propres passions ; tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu’elles causent. Sans doute, quand un insolent nous insulte, nous aurions mieux aimé qu’il nous louât, et surtout, quand une femme que nous adorons nous trahit, que ne donnerions-nous pas pour qu’il en fût autrement. Mais le ressentiment de l’affront, les douleurs de l’abandon auront alors été les terres que nous n’aurions jamais connues, et dont la découverte, si pénible qu’elle soit à l’homme, devient précieuse pour l’artiste. Aussi les méchants et les ingrats, malgré lui, malgré eux, figurent dans son oeuvre.28Il y a là un détournement sublimé.

[…] D’ailleurs, j’avais une pitié infinie même d’êtres moins chers, même d’indifférents, et de tant de destinées dont ma pensée en essayant de les comprendre avait, en somme, utilisé la souffrance, ou même seulement les ridicules. Tous ces êtres, qui m’avaient révélé des vérités et qui n’étaient plus, m’apparaissaient comme ayant vécu une vie qui n’avait profité qu’à moi, et comme s’ils étaient morts pour moi.29C'est le comble de l'ambiguité : l'auteur se donne en sacrifice mais d'abord il utilise les autres.

[…] Je n’étais pas loin de me faire horreur comme se le ferait peut-être à lui-même quelque parti nationaliste au nom duquel des hostilités se seraient poursuivies, et à qui seul aurait servi une guerre où tant de nobles victimes auraient souffert et succombé sans même savoir, ce qui, pour ma grand’mère du moins, eût été une telle récompense, l’issue de la lutte. Et une seule consolation qu’elle ne sût pas que je me mettais enfin à l’oeuvre était que tel est le lot des morts, si elle ne pouvait jouir de mon progrès elle avait cessé depuis longtemps d’avoir conscience de mon inaction, de ma vie manquée qui avaient été une telle souffrance pour elle.30C'est un raisonnement très proche de celui de la mère qu'on a vu tout à l'heure: malgré sa propre tristesse, se réjouir finalement de la mort de l'être aimé car cette mort lui permet d'échapper à la souffrance. La culpabilité demeure, les autres sont utilisés et absorbés:

Et certes, il n’y aurait pas que ma grand’mère, pas qu’Albertine, mais bien d’autres encore, dont j’avais pu assimiler une parole, un regard, mais qu’en tant que créatures individuelles je ne me rappelais plus; un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.31La mort n'est pas à craindre, car on la vit bien des fois dans une vie, au fur à mesure des amours qui s'effacent. Mais la crainte de la mort revient sous une autre forme:

Or c’était maintenant qu’elle m’était devenue depuis peu indifférente que je recommençais de nouveau à la craindre, sous une autre forme il est vrai, non pas pour moi, mais pour mon livre, à l’éclosion duquel était, au moins pendant quelque temps, indispensable cette vie que tant de dangers menaçaient. Victor Hugo dit:Il y aurait donc une vraie bonté, celle qui donne sa vie pour l'œuvre.

Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent.

Moi je dis que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur «déjeuner sur l’herbe».32

Par VS, mardi 1 avril 2008 à 12:21 :: Antoine Compagnon 2008

je lui écrivais aussi, puis ayant ainsi sacrifié un devoir réel à l’obligation factice de me montrer poli et sensible, je tombais sans forces, je fermais les yeux, ne devant plus que végéter pour huit jours.1On assiste ici à un renversement des valeurs. La création est le devoir réel, la politesse, la considération envers autrui ne sont que des devoirs secondaires.

car le style, pour l’écrivain aussi bien que pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune.5Je suis ceux que j'ai étés, la longue série des Moi qui balisent mes jours. Mon Moi est égal à l'intégrale de mes Moi.

Certes, ce que j’avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c’était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d’un égoïsme (car tous les altruismes féconds de la nature se développent selon un mode égoïste, l’altruisme humain qui n’est pas égoïste est stérile, c’est celui de l’écrivain qui s’interrompt de travailler pour recevoir un ami malheureux, pour accepter une fonction publique, pour écrire des articles de propagande) utilisable pour autrui.6Que va nous apporter Marcel? la découverte de la vision du monde par un autre:

Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre […]7L'art nous donne les moyens de détruire les murs de la cellule sollipsiste.

ce n’est pas un univers, c’est des millions, presque autant qu’il existe de prunelles et d’intelligences humaines, qui s’éveillent tous les matins.8Proust nous fournit une nouvelle perspective, il réenchante le monde.

Par VS, lundi 18 février 2008 à 21:39 :: Antoine Compagnon 2008

Avant de dire pourquoi les paroles qu’il me dit me rendirent si malheureux, je dois relater un incident que je place immédiatement avant sa visite et dont le souvenir me troubla ensuite tellementtoujours le trouble, qui signale les moments importants

qu’il affaiblit, sinon l’impression pénible que me produisit ma conversation avec Saint-Loup, du moins la portée pratique de cette conversation.la portée pratique, c'est qu'il n'a pas pu faire revenir Albertine

Cet incident consista en ceci. Brûlant d’impatience de voir Saint-Loup, je l’attendais (ce que je n’aurais pu faire si ma mère avait été là, car c’est ce qu’elle détestait le plus au monde après «parler par la fenêtre») quand j’entendis les paroles suivantes: «Comment! vous ne savez pas faire renvoyer quelqu’un qui vous déplaît? Ce n’est pas difficile. Vous n’avez, par exemple, qu’à cacher les choses qu’il faut qu’il apporte. Alors, au moment où ses patrons sont pressés, l’appellent, il ne trouve rien, il perd la tête. Ma tante vous dira, furieuse après lui: «Mais qu’est-ce qu’il fait?» Quand il arrivera, en retard, tout le monde sera en fureur et il n’aura pas ce qu’il faut. Au bout de quatre ou cinq fois vous pouvez être sûr qu’il sera renvoyé, surtout si vous avez soin de salir en cachette ce qu’il doit apporter de propre, et mille autres trucs comme cela.» Je restais muet de stupéfactionj'ai déjà insisté à plusieurs reprises sur cette surprise qui coupe la parole, qui laisse sans voix

car ces paroles machiavéliques et cruellesles paroles machiavéliques sont des paroles dépourvues d'honnêteté et chargées de ruse. Le machiavélisme consiste à avoir un plan.

étaient prononcées par la voix de Saint-Loup. Or je l’avais toujours considéré comme un être si bon, si pitoyable aux malheureux, que cela me faisait le même effet que s’il avait récité un rôle de Satanen réalité, nous avons déjà assisté à plusieurs scènes où Saint-Loup n'était ni bon, ni malheureux:

ce ne pouvait être en son nom qu’il parlait. «Mais il faut bien que chacun gagne sa vie», dit son interlocuteur que j’aperçus alors et qui était un des valets de pied de la duchesse de Guermantes. «Qu’est-ce que ça vous fiche du moment que vous serez bien? répondit méchamment Saint-Loup. Vous aurez en plus le plaisir d’avoir un souffre-douleur. Vous pouvez très bien renverser des encriers sur sa livrée au moment où il viendra servir un grand dîner, enfin ne pas lui laisser une minute de repos jusqu’à ce qu’il finisse par préférer s’en aller. Du reste, moi je pousserai à la roue, je dirai à ma tante que j’admire votre patience de servir avec un lourdaud pareil et aussi mal tenu.» Je me montrai, Saint-Loup vint à moi, mais ma confiance en lui était ébranlée depuis que je venais de l’entendre tellement différent de ce que je connaissais. Et je me demandai si quelqu’un qui était capable d’agir aussi cruellement envers un malheureux n’avait pas joué le rôle d’un traître vis-à-vis de moi, dans sa mission auprès de Mme Bontemps.1Le narrateur se trouve une fois de plus en position de voyeur dans l'escalier. Il se trouve confronté à l'image des deux Saint-Loup: le Saint-Loup si bon aux malheureux et le Saint-Loup cruel et méchant.

«C’est très possible, me dit-il. En principe, un propos répété est rarement vrai. C’est votre faute si, n’ayant pas profité des occasions de me voir que je vous avais offertes, vous ne m’avez pas fourni, par ces paroles ouvertes et quotidiennes qui créent la confiance, le préservatif unique et souverain contre une parole qui vous représentait comme un traître. En tout cas, vrai ou faux, le propos a fait son oeuvre. Je ne peux plus me dégager de l’impression qu’il m’a produite. Je ne peux même pas dire que qui aime bien châtie bien, car je vous ai bien châtié, mais je ne vous aime plus.»3On retrouve ici la phrase de Montesquieu : «Un mot répété n'est jamais vrai.»

Mais il ne me répondit pas, soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l’étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d’intelligence ou consigne du directeur.A l'ombre des jeunes filles en fleurs 4Nous avons ici un modèle de description épaisee: toute une série d'interprétations nous est donnée, entre lesquelles d'ailleurs le narrateur ne choisit pas.

en le voyant lui cligner de l’oeil et lui sourire d’un air ambigu avant qu’ils se fussent encore parlé (mimique que Cottard appelait «laisser venir»), Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour s’être trouvé avec lui en quelque lieu de plaisir, bien que lui-même y allât pourtant fort peu, n’ayant jamais vécu dans le monde de la noce. Trouvant l’allusion de mauvais goût, surtout en présence d’Odette qui pourrait en prendre une mauvaise idée de lui, il affecta un air glacial.5La même scène se reproduira à La Raspelière, quand Charlus rencontrera Cottard pour la première fois:

Cottard, qui était assis à côté de M. de Charlus, le regardait, pour faire connaissance, sous son lorgnon, et pour rompre la glace, avec des clignements beaucoup plus insistants qu’ils n’eussent été jadis, et non coupés de timidités. Et ses regards engageants, accrus par leur sourire, n’étaient plus contenus par le verre du lorgnon et le débordaient de tous côtés. Le baron, qui voyait facilement partout des pareils à lui, ne douta pas que Cottard n’en fût un et ne lui fît de l’oeil. Aussitôt il témoigna au professeur la dureté des invertis, aussi méprisants pour ceux à qui ils plaisent qu’ardemment empressés auprès de ceux qui leur plaisent.6L'interprétation est toujours dans l'œil de celui qui observe. Les interprétations de Swann et de Charlus sont différentes, mais provoquent toujours la même réaction: dans les deux cas, les personnages restent perplexes devant un geste qui peuvent recevoir plusieurs interprétations.

épinglant de-ci de-là un feuillet supplémentaire, je bâtirais mon livre, je n’ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. [...] À force de coller les uns aux autres ces papiers, que Françoise appelait mes paperoles, ils se déchiraient çà et là. Au besoin Françoise pourrait m’aider à les consolider, de la même façon qu’elle mettait des pièces aux parties usées de ses robes ou qu’à la fenêtre de la cuisine, en attendant le vitrier comme moi l’imprimeur, elle collait un morceau de journal à la place d’un carreau cassé.8Il y a des carreaux cassés dans La Recherche du Temps perdu, il y a des chemins qui ne mènent nulle part.

L’ambassadeur disgracié, le chef de bureau mis brusquement à la retraite, le mondain à qui on bat froid, l’amoureux éconduit examinent, parfois pendant des mois, l’événement qui a brisé leurs espérances; ils le tournent et le retournent comme un projectile tiré on ne sait d’où ni on ne sait par qui, pour un peu comme un aérolithe. Ils voudraient bien connaître les éléments composants de cet étrange engin qui a fondu sur eux, savoir quelles volontés mauvaises on peut y reconnaître. Les chimistes, au moins, disposent de l’analyse ; les malades souffrant d’un mal dont ils ne savent pas l’origine peuvent faire venir le médecin ; les affaires criminelles sont plus ou moins débrouillées par le juge d’instruction. Mais les actions déconcertantes de nos semblables, nous en découvrons rarement les mobiles.9C'est un constat d'échec dans ce roman perspicace qui semble ne jamais lâcher le morceau: le narrateur admet qu'il existe des situations que l'on ne peut expliquer, où l'on ne saura jamais ce qui s'est passé.

À deux pas les réverbères s’éteignaient et alors c’était la nuit, aussi profonde qu’en pleins champs, dans une forêt, ou plutôt dans une molle île de Bretagne vers laquelle j’eusse voulu aller, je me sentis perdu comme sur la côte de quelque mer septentrionale où on risque vingt fois la mort avant d’arriver à l’auberge solitaire ; cessant d’être un mirage qu’on recherche, le brouillard devenait un de ces dangers contre lesquels on lutte, de sorte que nous eûmes, à trouver notre chemin et à arriver à bon port, les difficultés, l’inquiétude et enfin la joie que donne la sécurité – si insensible à celui qui n’est pas menacé de la perdre – au voyageur perplexe et dépaysé.Le désir de Mlle de Stermaria se transforme en désir de Bretagne.

Une seule chose faillit compromettre mon plaisir pendant notre aventureuse randonnée, à cause de l’étonnement irrité où elle me jeta un instant. « Tu sais, j’ai raconté à Bloch, me dit Saint-Loup, que tu ne l’aimais pas du tout tant que ça, que tu lui trouvais des vulgarités. Voilà comme je suis, j’aime les situations tranchées », conclut-il d’un air satisfait et sur un ton qui n’admettait pas de réplique. J’étais stupéfait. Non seulement j’avais la confiance la plus absolue en Saint-Loup, en la loyauté de son amitié, et il l’avait trahie par ce qu’il avait dit à Bloch, mais il me semblait que de plus il eût dû être empêché de le faire par ses défauts autant que par ses qualités, par cet extraordinaire acquis d’éducation qui pouvait pousser la politesse jusqu’à un certain manque de franchise.Une fois de plus la confiance est trahie, une fois de plus le narrateur est stupéfait. Le déroulement de la scène est le même que tout à l'heure, le narrateur est stupéfait par une déloyauté, une trahison. Saint-Loup n'a qu'une phrase, «j'aime les situations tranchées», pour expliquer son comportement inexcusable.

Son air triomphant était-il celui que nous prenons pour dissimuler quelque embarras en avouant une chose que nous savons que nous n’aurions pas dû faire? traduisait-il de l’inconscience? de la bêtise érigeant en vertu un défaut que je ne lui connaissais pas? un accès de mauvaise humeur passagère contre moi le poussant à me quitter, ou l’enregistrement d’un accès de mauvaise humeur passagère vis-à-vis de Bloch à qui il avait voulu dire quelque chose de désagréable même en me compromettant?Il trouve quatre ou cinq explications possibles:

Du reste sa figure était stigmatisée, pendant qu’il me disait ces paroles vulgaires, par une affreuse sinuosité que je ne lui ai vue qu’une fois ou deux dans la vie, et qui, suivant d’abord à peu près le milieu de la figure, une fois arrivée aux lèvres les tordait, leur donnait une expression hideuse de bassesse, presque de bestialité toute passagère et sans doute ancestrale. Il devait y avoir dans ces moments-là, qui sans doute ne revenaient qu’une fois tous les deux ans, éclipse partielle de son propre moi, par le passage sur lui de la personnalité d’un aïeul qui s’y reflétait.L'explication que donne le narrateur est celle de la possession momentanée par un ancêtre. C'est l'explication ancestrale qui est retenue comme l'explication définitive.

Tout autant que l’air de satisfaction de Robert, ses paroles : « J’aime les situations tranchées » prêtaient au même doute, et auraient dû encourir le même blâme. Je voulais lui dire que si l’on aime les situations tranchées, il faut avoir de ces accès de franchise en ce qui vous concerne et ne point faire de trop facile vertu aux dépens des autres.10C'est l'annonce d'une leçon de morale. Mais celle-ci n'aura finalement pas lieu puisque les deux amis arrivent au restaurant. Saint-Loup se rachètera se soir-là par un extraordinaire numéro d'équilibrie au-dessus des banquettes pour couvrir les épaules du narrateur du manteau de vigogne du comte de Foix. Saint-Loup se montre ce soir-là le plus dévoué des amis qui consacre le narrateur comme le plus sacré des amis.

Bientôt, elle [ma mère] serait partie, je serais seul à Venise, seul avec la tristesse de la savoir peinée par moi, et sans sa présence pour me consoler.Cette phrase est typique d'un embrouillement des émotions, d'une confusion des sentiments. On n'a vu le même jeu avec la grand-mère et Albertine, quand le narrateur commence par faire de la peine à l'être aimé, se retrouve seul, en éprouve du chagrin et regrette la présence de l'autre.

[...] La ville que j’avais devant moi avait cessé d’être Venise. Sa personnalité, son nom, me semblaient comme des fictions menteuses que je n’avais plus le courage d’inculquer aux pierres. Les palais m’apparaissaient réduits à leurs simples parties, quantités de marbre pareilles à toutes les autres, et l’eau comme une combinaison d’hydrogène et d’oxygène, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des Doges et de Turner. Et cependant ce lieu quelconque était étrange comme un lieu où on vient d’arriver, qui ne vous connaît pas encore – comme un lieu d’où l’on est parti et qui vous a déjà oublié.Il s'agit bien d'un phénomène de désorientation.

Je ne pouvais plus rien lui dire de moi, je ne pouvais rien laisser de moi poser sur lui, il me laissait contracté, je n’étais plus qu’un coeur qui battait et qu’une attention suivant anxieusement le développement de « sole mio ».Le narrateur perd toute capacité de décision. Seul son attachement au chant le retient là, à la terrasse de l'hôtel, et pendant qu'il écoute il reste à Venise, tandis que sa mère part: la chanson décide pour lui, l'écouter, c'est décider.

Je sentais bien qu’en réalité, c’était la résolution de ne pas partir que je prenais par le fait de rester là sans bougeri; mais me dire.: « Je ne pars pas », qui ne m’était pas possible sous cette forme directe, me le devenait sous cette autre.: « Je vais entendre encore une phrase de « sole mio »; mais la signification pratique de ce langage figuré ne m’échappait pas et, tout en me disant.: « Je ne fais en somme qu’écouter une phrase de plus », je savais que cela voulait dire: «Je resterai seul à Venise.»11Nous continuerons la semaine passée.

Par VS, vendredi 22 décembre 2006 à 09:17 :: Antoine Compagnon 2007

Je continue le cours cette deuxième heure puisqu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui.

Mémoire et reconnaissance

Comme le livre possède une dimension spatiale, il y a déambulation. On marche dans un livre, il y a un rapport certain entre littérature et géographie.

Comment s'oriente-on dans la littérature? Il s'agit d'un territoire semblable à un pays, et nous n'avons pas tous la même perception du terrain, ni les même repères.

La métaphore du voyage est souvent utilisée dans La Recherche et je vais vous raconter deux anecdotes.

Un jour que j'allais assister à un séminaire en Italie, un collègue vint me chercher à la gare pour me conduire à l'endroit où nous étions attendus. Il prit quelques rues et j'eus l'impression que nous allions vers l'Est. Au bout d’un moment, il me sembla qu’on était perdu. Je conseillai que nous nous adressions à une passante car il me semblait qu’on était en train de tourner en rond.

— Vous venez souvent ici ? lui demandé-je.

— Oui, très souvent, au moins cinq fois par an, me répondit-il.

Je demandai alors à ce collègue quel était son domaine de prédilection. Il était spécialiste du roman réaliste (nous confie A. Compagnon, semblant encore éberlué par cet aveu). [un rire discret secoue la salle].

C’est alors que je compris qu’il ne devait pas avoir la même conscience de la ville que moi. De même, nous appelions tous deux Le Père Goriot de Najda, euh, de Balzac, et Najda d’André Breton des « romans », mais cette notion ne devait pas avoir le même sens pour lui et pour moi.

Quand j’aborde un roman, je fais l’expérience d’un certain flottement, je suis désorienté. Il y a une assez forte analogie entre le roman et la carte, entre lire un roman et lire une carte. Il s’agit de filer cette idée qu’un roman est un espace qu’on parcourt et que l’on explore. Chaque lecture est comme une nouvelle promenade. Pour d’autres, cela reste un labyrinthe. (On se rappelle la carte aberrante de Balbec qu’André Perret avait tenté de tracer.)

Le narrateur et le lecteur sont perdus, il y a désorientation. Il y a expérience d’égarement au moins pendant quelques pages, pendant lesquelles on est troublé, on ne comprend pas de quoi il s’agit, on avance dans l’obscurité. Le plus souvent ce sentiment passe au bout de quelques pages, mais on commence toujours par avancer dans l’obscurité : nous pouvons affirmer la dimension de désorientation inaugurale de toute lecture.

Certains livres nous décourageront et nous abandonneront la lecture. Dans d’autres nous ne serons jamais à l’aise et c’est le but.

La Recherche, La Chartreuse de Parme, font partie de ces livres dont le début désoriente profondément. Il faut passer bien des pages dans la Chartreuse de Parme avant de comprendre que son thème est la chasse au bonheur, menée en particulier par Gina et Mosca. Ces débuts sont-ils inutiles ? Stendhal n’a pas cédé à Balzac qui voulait lui faire supprimer tout le début de La Chartreuse, Waterloo, etc. De même, on arrive vraiment à Combray qu’à la page 47. Jusque là on peut être désorienté, car l’ouverture du livre n’est pas située, on assiste à cette étrange assimilation du narrateur à un livre (« il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage: une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. »[1] (ce qui constitue par ailleurs un exemple de mémoire de livres, de livre qui se souvient de livres)).

La seconde anecdote que je voudrais raconter concerne Un amour de Swann. Un jour un étudiant vint me voir pour me dire qu’il n’avait pas du tout été désorienté car il avait lu la préface que j’avais rédigée pour le livre. D’un côté, en tant qu’auteur de la préface, je ne fus pas mécontent de savoir que j’avais fait œuvre utile, d’un autre côté, je regrettai qu’il n’ait pas fait l’expérience de la désorientation. C’est pourquoi je ne lis jamais les préfaces avant les romans. Il existe une innocence de la première fois qui ne se reproduira jamais.

Il existe donc plusieurs catégories de lecteurs :

- ceux qui lisent les préfaces avant le livre

- ceux qui lisent les livres avant la préface

- ceux qui ne lisent que les préfaces.

La première expérience que nous avons d’un roman est celle de la désorientation, la même désorientation que nous connaissons dans une ville ou une maison inconnues. C’est une expérience des plus ( ? je ne me relis pas : insistantes ?), c’est ainsi que les romans nous séduisent.

Ces deux anedotes nous ont éloignés de Proust.

Dans un roman, nous nous orientons comme dans une ville ou un paysage, c’est l’un des plaisirs de la lecture. Peut-être avez-vous l’impression que nous nous éloignons de Proust, mais je ne le crois pas. Ainsi le narrateur va-t-il à Venise dans La Fugitive : quelle autre ville peut-elle mieux illustrer la désorientation, dans quelle autre ville aucune carte est aussi inutile?

Proust établit une analogie entre la littérature et la promenade, d’une part dans la perception de l’espace, d’autre part dans le rôle qu’il attribue à la mémoire, à l’accoutumance à l’espace et aux chemins.

la perception de l’espace

A Balbec, Albertine et le narrateur font de nombreuses excursions qui sont l’occasion de montrer comment nous prenons possession de l’espace. Il y a une analogie entre le roman et l’excursion. Proust va mener une comparaison entre l’automobile et le train.

Mais l'automobile, qui ne respecte aucun mystère, après avoir dépassé Incarville, dont j'avais encore les maisons dans les yeux, comme nous descendions la côte de traverse qui aboutit à Parville (Paterni villa) y apercevant la mer d'un terre-plein où nous étions, je demandai comment s'appelait cet endroit, et avant même que le chauffeur m'eût répondu, je reconnus Beaumont, [...]

On est bien dans la comparaison entre le chemin de fer, qui nous emmène au cœur de la ville, et l’automobile qui tourne autour avant d’entrer dans le cœur.

Ici, le narrateur se rend compte que Beaumont est à deux minutes de Parville, de la même façon qu’il prendra plus tard conscience que le côté de Guermantes pouvait être rejoint très simplement à partir du côté de chez Swann.

« Je reconnus Beaumont », exactement comme on dit d’un visage «Ça yest, je vous remets », ce qui rappelle cette autre phrase proustienne : «Comme le monde est petit»[2], ce qui rapproche la mondanité de la géographie.

... je reconnus Beaumont, à côté duquel je passais ainsi sans le savoir chaque fois que je prenais le petit chemin de fer, car il était à deux minutes de Parville. Comme un officier de mon régiment qui m'eût semblé un être spécial, trop bienveillant et simple pour être de grande famille, trop lointain déjà et mystérieux pour être simplement d'une grande famille, et dont j'aurais appris qu'il était beau-frère, cousin de telles ou telles personnes avec qui je dînais en ville,[...]

Remettre quelqu'un, c'est découvrir qu'il est cousin. Dans La Recherche, les Guermantes sont tous cousins.

... ainsi Beaumont, relié tout d'un coup à des endroits dont je le croyais si distinct, perdit son mystère et prit sa place dans la région, me faisant penser avec terreur que Madame Bovary et la Sanseverina m'eussent peut-être semblé des êtres pareils aux autres si je les eusse rencontrées ailleurs que dans l'atmosphère close d'un roman.

Reconnaître Beaumont est une expérience qui ressemble à celle que connaîtra plus tard le narrateur quand il s'apercevra qu'un court chemin inconnu de lui permettait de passer du côté de Guermantes au côté de chez Swann. De même, avec la familiarisation et l'orientation, le mystère disparaît, remplacé par la banalité: on entre dans le cousinage. Le voyage en chemin de fer est féerique parce qu'il ne permet pas le cousinage.

Il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait dû m’empêcher de partager l’émerveillement d’Albertine devant l’automobile qui mène, même un malade, là où il veut, et empêche — comme je l’avais fait jusqu’ici — de considérer l’emplacement comme la marque individuelle, l’essence sans succédané des beautés inamovibles.

Dans le déplacement par chemin de fer, l'emplacement est essentiel, tandis que la voiture respecte les courbes de niveau du paysage, elle permet une toute autre conquête de l'espace.

La gare est un palais qui représente la ville, tandis qu'arriver en voiture, c'est arriver par les coulisses de la ville.

Et sans doute, cet emplacement, l’automobile n’en faisait pas, comme jadis le chemin de fer, quand j’étais venu de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéal au départ et qui, le restant à l’arrivée, à l’arrivée dans cette grande demeure où n’habite personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare, a l’air d’en promettre enfin l’accessibilité, comme elle en serait la matérialisation. Non, l’automobile ne nous menait pas ainsi féeriquement dans une ville que nous voyions d’abord dans l’ensemble que résume son nom, et avec les illusions du spectateur dans la salle. Il [l'automobile était encore masculin à l'époque] nous faisait entrer dans la coulisse des rues, s’arrêtait à demander un renseignement à un habitant. Mais, comme compensation d’une progression si familière, on a les tâtonnements mêmes du chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas, les chassés-croisés de la perspective faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer, pendant qu’on se rapproche de lui, bien qu’il se blottisse vainement sous sa feuillée séculaire ; ces cercles, de plus en plus rapprochés, que décrit l’automobile autour d’une ville fascinée qui fuit dans tous les sens pour échapper, et sur laquelle finalement il fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée où elle reste gisante à terre; [...]

Les "chassés-croisés" nous rappellent les clochers de Martinville, les "cercles" le dormeur éveillé des premières pages du roman.

On assiste dans ce passage à une forte sexualisation de la prise de possession de cette ville au fond de la vallée. On voit la ville fascinée essayant d'échapper telle un animal, une proie ou une femme dans une parade amoureuse.

Jean-Yves Tadié nous disait la semaine dernière qu'il n'y avait pas beaucoup d'érotisme dans le passage qu'il a commenté. Ici nous voyons l'érotisme de la voiture comparé à la féerie du chemin de fer.

de sorte que cet emplacement, point unique, que l’automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, il donne par contre l’impression de le découvrir, de le déterminer nous-même comme avec un compas, de nous aider à sentir d’une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la terre. [3]

L'érotisation de la scène est parfaitement perceptible, "une main plus amoureusement exploratrice".

La reconnaissance prend également un sens militaire, l'auto devenant un "compas" (une boussole, etc), ce qui ramène à l'image de la carte.

(Hmmm. Tlön n'a pas eu l'air de me croire, mais j'avais bu trop de champagne, et je m'endormais en écrivant. Je n'arrive pas à me relire. Il faudra tout reprendre quand les podcasts seront disponibles. Désolée... Il manque ici une ou des phrases de transition.)

On retrouve ici l'opposition géométrie dans l'espace ou le temps/géométrie plane. Dans l'entretien au Temps[4] déjà évoqué, Proust compare la vision des personnages que donnera son roman à celle d'une ville lors d'un voyage en train, vision dans l'espace mais aussi dans le temps: «comme une ville qui, pendant que le train suit sa voie contournée, nous apparaît tantôt à notre droite, tantôt à notre gauche, les divers aspects qu'un même personnage aura pris aux yeux d'un autre — au point qu'il aura été comme des personnages successifs et différents — donneront — mais pas cela seulement — la sensation du temps écoulé. Tels personnages se révéleront plus tard différents de ce qu'ils étaient dans le volume actuel, différents de ce qu'on les croira, ainsi qu'il arrive bien souvent dans la vie, du reste.»

Par opposition, la plus large ouverture de compas que permet l'automobile transforme le sens de l'espace. On voit dans ce passage l'ébauche du texte sur les trois clochers de Martinville qui reste le modèle de l'écriture proustienne. On est en droit de lire ce roman comme le narrateur découvre la bonne mesure de la terre.

Lire consiste à aligner des points, à découvrir de nouvelles perspectives.

Le deuxième aspect de la promenade qui la fait ressembler à la lecture, c'est le rôle de l'accoutumance, de la reconnaissance du terrain.

la reconnaissance du territoire

Le narrateur analyse l'expérience esthétique comme une expérience de mémoire.

Le récit de la première audition de la sonate de Vinteuil explicite ce rôle de la mémoire dans l'expérience esthétique. «Mais souvent on n’entend rien, si c’est une musique un peu compliquée qu’on écoute pour la première fois.»: il y a désorientation, perte, égarement. Il faut s'initier à l'œuvre, apprendre à y cheminer, on ne s'y repère que peu à peu, à force de pratique :

Et pourtant quand plus tard on m’eut joué deux ou trois fois cette Sonate, je me trouvai la connaître parfaitement. Aussi n’a-t-on pas tort de dire «entendre pour la première fois». Si l’on n’avait vraiment, comme on l’a cru, rien distingué à la première audition, la deuxième, la troisième seraient autant de premières, et il n’y aurait pas de raison pour qu’on comprît quelque chose de plus à la dixième.

Pour comprendre la sonate, il faut donc l'avoir entendu un certain nombre de fois. Il s'agit d'un passage assez important.

Probablement ce qui fait défaut, la première fois, ce n’est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la nôtre, relativement à la complexité des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons, est infime, aussi brève que la mémoire d’un homme qui en dormant pense mille choses qu’il oublie aussitôt, ou d’un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d’après ce qu’on vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n’est pas capable de nous en fournir immédiatement le souvenir. Mais celui-ci se forme en elle peu à peu et à l’égard des œuvres qu’on a entendues deux ou trois fois, on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s’endormir une leçon qu’il croyait ne pas savoir et qui la récite par cœur le lendemain matin.

Proust n'est pas étranger à la récitation par cœur. Il y a une mémoire de l'œil qui joue sur l'accoutumance. La réalité se constitue lentement grâce à la mémoire, on la comprend à l'aide des souvenirs.

Plusieurs élément peuvent être relevés dans ce passage:

Seulement je n’avais encore jusqu’à ce jour, rien entendu de cette sonate, et là où Swann et sa femme voyaient une phrase distincte, celle-ci était aussi loin de ma perception claire qu’un nom qu’on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant, un néant d’où une heure plus tard, sans qu’on y pense, s’élanceront d’elles-mêmes, en un seul bond, les syllabes d’abord vainement sollicitées.

On pense à l'expression "avoir un nom sur le bout de la langue", qui sert à décrire une reconnaissance qui ne se fait pas. (Pascal Quignard a écrit un livre qui porte ce titre et qui décrit cette situation du nom qui manque.)

Le narrateur décrit le malaise qu'on éprouve à l'écoute d'une œuvre avant d'en être familier.

L'expression "le bout de la langue" figure dans Le côté de Guermantes (puisque tout figure dans La Recherche [quelques rires]), il s'agit du passage où le narrateur demande au Duc de Guermantes qui est un personnage d'un tableau d'Elstir. Le Duc ne parvient pas à retrouver ce nom:

Je demandai à M. de Guermantes s’il savait le nom du monsieur qui figurait en chapeau haut de forme dans le tableau populaire, et que j’avais reconnu pour le même dont les Guermantes possédaient tout à côté le portrait d’apparat, datant à peu près de cette même période où la personnalité d’Elstir n’était pas encore complètement dégagée et s’inspirait un peu de Manet. «Mon Dieu, me répondit-il, je sais que c’est un homme qui n’est pas un inconnu ni un imbécile dans sa spécialité, mais je suis brouillé avec les noms. Je l’ai là sur le bout de la langue, monsieur... monsieur... enfin peu importe, je ne sais plus. Swann vous dirait cela, c’est lui qui a fait acheter ces machines à Mme de Guermantes, qui est toujours trop aimable, qui a toujours trop peur de contrarier si elle refuse quelque chose; entre nous, je crois qu’il nous a collé des croûtes. Ce que je peux vous dire, c’est que ce monsieur est pour M. Elstir une espèce de Mécène qui l’a lancé, et l’a souvent tiré d’embarras en lui commandant des tableaux.[5]

On pense évidemment à monsieur Verdurin, et cela ressemble au Duc de ne pas se souvenir du nom d'un roturier.

Pour revenir à la sonate, le plaisir de l'écoute est lié à l'accoutumance.

Et non seulement on ne retient pas tout de suite les œuvres vraiment rares, mais même au sein de chacune de ces œuvres-là, et cela m’arriva pour la Sonate de Vinteuil, ce sont les parties les moins précieuses qu’on perçoit d’abord. De sorte que je ne me trompais pas seulement en pensant que l’œuvre ne me réservait plus rien (ce qui fit que je restai longtemps sans chercher à l’entendre) du moment que Madame Swann m’en avait joué la phrase la plus fameuse (j’étais aussi stupide en cela que ceux qui n’espèrent plus éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise parce que la photographie leur a appris la forme de ses dômes).

La mémoire est liée à l'habitude et inscrit les œuvres dans des schémas. La photographie ne présente qu'un substitut médiocre de la réalité.

Mais bien plus, même quand j’eus écouté la sonate d’un bout à l’autre, elle me resta presque tout entière invisible, comme un monument dont la distance ou la brume ne laissent apercevoir que de faibles parties. De là, la mélancolie qui s’attache à la connaissance de tels ouvrages, comme de tout ce qui se réalise dans le temps. Quand ce qui est le plus caché dans la Sonate de Vinteuil se découvrit à moi, déjà, entraîné par l’habitude hors des prises de ma sensibilité, ce que j’avais distingué, préféré tout d’abord, commençait à m’échapper, à me fuir. Pour n’avoir pu aimer qu’en des temps successifs tout ce que m’apportait cette sonate, je ne la possédai jamais tout entière: elle ressemblait à la vie. Mais, moins décevants que la vie, ces grands chefs-d’œuvre ne commencent pas par nous donner ce qu’ils ont de meilleur.

La mémoire permet une fausse reconnaissance, elle n'est qu'un leurre à l'origine de quiproquo. Il ne faut pas s'y fier, il faut retourner dans l'œuvre pour s'y reconnaître et savoir ce que nous y reconnaissons et ce qu'il nous reste à découvrir.

Dans la Sonate de Vinteuil, les beautés qu’on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite et pour la même raison sans doute, qui est qu’elles diffèrent moins de ce qu’on connaissait déjà. Mais quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendue indiscernable et gardée intacte; alors elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s’était réservée, qui pour le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle vient à nous la dernière.

Dans l'œuvre nouvelle, par paresse et habitude, nous allons d'abord vers ce que nous connaissons déjà, mais les aspects les plus difficiles et véritablement nouveaux nous demeurent cachés, nous ne les explorons pas. On retrouve le thème de la passante : «elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s’était réservée, qui pour le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue», passante qui ne provoque pas de reconnaissance, qui nous rappelle le «pas mon genre» de Swann. L'analyse de la mémoire est indispensable pour que la reconnaissance prenne place peu à peu, mais la mémoire est mauvaise conseillère, elle n'est pas fiable, sans cesse il faut revenir à l'œuvre.

Et nous l’aimerons plus longtemps que les autres, parce que nous aurons mis plus longtemps à l’aimer. Ce temps du reste qu’il faut à un individu — comme il me le fallut à moi à l’égard de cette Sonate — pour pénétrer une œuvre un peu profonde n’est que le raccourci et comme le symbole des années, des siècles parfois, qui s’écoulent avant que le public puisse aimer un chef-d’œuvre vraiment nouveau. Aussi l’homme de génie pour s’épargner les méconnaissances de la foule se dit peut-être que les contemporains manquant du recul nécessaire, les œuvres écrites pour la postérité ne devraient être lues que par elle, comme certaines peintures qu’on juge mal de trop près. Mais en réalité toute lâche précaution pour éviter les faux arguments est inutile, ils ne sont pas évitables. Ce qui est cause qu’une œuvre de génie est difficilement admirée tout de suite, c’est que celui qui l’a écrite est extraordinaire, que peu de gens lui ressemblent. C’est son œuvre elle-même qui, en fécondant les rares esprits capables de le comprendre, les fera croître et multiplier.[6]

Après avoir décrit l'expérience individuelle, proust réexpose le principe de la reconnaissance et de la mémoire au niveau de l'expérience collective. L'œuvre crée sa propre mémoire et sa propre mémoire: «C’est son œuvre elle-même qui, en fécondant les rares esprits capables de le comprendre, les fera croître et multiplier.»

La même remarque pourra s'appliquer à la peinture d'Elstir:

Les surfaces et les volumes sont en réalité indépendants des noms d’objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus. Elstir tâchait d’arracher à ce qu’il venait de sentir ce qu’il savait, son effort avait souvent été de dissoudre cet agrégat de raisonnements que nous appelons vision.[7]

Seule la reconnaissance nous permet d'imposer des noms sur la toile et les volumes sur une représentation que d'abord nous ne reconnaissons pas.

Il s'agit toujours d'aller au-devant d'une œuvre qui continue de désorienter jusqu'au bout et n'est jamais réduite par la reconnaissance et la mémoire.

En sortant, Tlön me fera remarquer très justement que ces cours sont davantage le partage d'une méditation que des cours à proprement parler.

[1] premier paragraphe de Du côté de chez Swann

[2] Sodome et Gomorrhe, Clarac t2 p.926/ Tadié t3 p.317-318

[3] Sodome et Gomorrhe, Clarac t2 p.1004/ Tadié t3 p.390-394

[4] merci, Tlön

[5] Le côté de Guermantes, Clarac t2 p.500/ Tadié t2 p.790

[6] A l'ombre des jeunes filles en fleurs, Clarac t1 p.529/ Tadié t1 p.519-523

[7] Le côté de Guermantes, Clarac t2 p.419/ Tadié p.712-713

Par VS, jeudi 21 décembre 2006 à 00:10 :: Antoine Compagnon 2007

Comme d'habitude, Antoine Compagnon commence abruptement, comme s'il continuait un développement commencé quelques secondes plus tôt.