Il y a à peu près un an, j'ai découvert qu'il existait une "Société des manuscrits des assureurs français" (SMAF). Comme je devais avoir l'air vivement intéressée, on me proposa un catalogue de l'exposition des manuscrits qui s'est tenue en 2001 à la Bibliothèque nationale.

Les assureurs français présentent aujourd'hui le catalogue des collections de la "Société des manuscrits des assureurs français". C'est une première. Cette publication accompagne l'exposition de ces manuscrits - pour la seconde fois cette fois-ci après celle de 1979 - à la Bibliothèque nationale de France.

Créée en 1978 à l'initiative de Guy Verdeil alors Président du GAN et en étroite concertation avec Messieurs Georges Le Rider, Administrateur de la Bibliothèque nationale et Pierrot, Directeur des Manuscrits de cette même institution, la SMAF rassemble dans son capital une grande partie des sociétés et mutuelles d'assurance de la place. Elle constitue un prototype intéressant de coopération Etat-industrie au service d'une politique nationale de gestion et de défense du patrimoine national des manuscrits anciens et modernes.

Notre souci est aujourd'hui de faire connaître le fonds de la SMAF aux assureurs, à leurs clients, aux bibliophiles et au grand public, et de leur faire prendre conscience du type de contribution que la profession des assureurs a apporté et est susceptible encore d'apporter à la conservation et à la recherche sur le patrimoine littéraire national, au service de la politique que souhaitent mener la Bibliothèque nationale et la Direction des Manuscrits.

Extrait repris en quatrième de couverture de l'introduction de Jean-Jacques Bonnaud, Président de la SMAF.

Je m'attendais à une brochure souple d'une centaine de pages, c'est en fait un livre magnifique de 350 pages emplies de photographies d'enluminure et de pages de cahiers, décrivant l'histoire de chaque manuscrit médiéval présenté et offrant des extraits des manuscrits modernes (un important fond Céline, Colette, Claudel, etc).

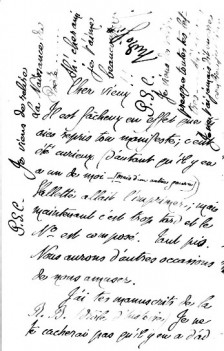

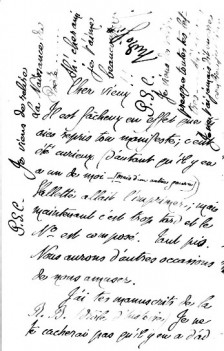

A titre d'exemple, la SMAF possède les lettres inédites de Gide à Francis Jammes :

139 LETTRES, BILLETS ET CARTES AUTOGRAPHES SIGNÉES. Les lettres sont montées sur des feuillets de papier crème montés sur onglets en 3 volumes in-4 (230 x 180 mm) demi-maroquin bleu turquoise avec coins, étuis (Devauchelle).

TRÈS IMPORTANTE CORRESPONDANCE INÉDITE qui dresse un passionnant tableau de la vie littéraire au tournant du siècle.

Elle retrace l'amitié de toute une vie entre les deux écrivains, quelque divergents que soient leur esprit et leurs idées. Leurs œuvres littéraires respectives tiennent une grande place dans leurs propos.

Cette correspondance commence en 1895 et durera en dépit de quelques brouilles jusqu'à la mort de Jammes en 1938. Gide et Jammes, tous deux âgés de vingt-cinq ans, devinrent amis en 1893 mais ne se rencontreront pour la première fois qu'en avril 1896 à Alger ; ils ne s'étaient vus auparavant qu'en photographies mais se tutoyaient déjà. Leur longue amitié subira des périodes de troubles et des ruptures, notamment vers 1916 lorsque Jammes eut connaissance des mœurs scandaleuses de Gide, qui heurtaient profondément ses convictions chrétiennes, et en 1925 lorsque Gide vendit à Drouot sa bibliothèque, y compris des manuscrits de Jammes que celui-ci lui avait dédicacés (la partie Jammes comprend 33 numéros : éditions originales dédicacées, grands papiers, quelques lettres et manuscrits). Notons ici que Jammes ne fut pas le seul à être choqué et l'on cite volontiers l'anecdote de Régnier envoyant un ouvrage à Gide avec cette dédicace : ''Pour votre prochaine vente''.

La dernière lettre datée est écrite à la suite d'une lettre de condoléances de Mathilde Roberty du 9 juillet 1938 (Madeleine est morte le 17 avril 1938).

Une correspondance de 280 lettres échangées par Gide et Jammes fut publiée par Robert Mallet, chez Gallimard en 1948. Aucune des lettres ici présentes n'y figurant, nous sommes donc en présence de lettres restées inconnues de Robert Mallet ou qu'il avait écartées pour des raisons de discrétion, d'opportunité ou de contrainte éditoriale. Robert Mallet n'avait pas eu connaissance d'une lettre de Gide à madame Victor Jammes (8 avril 1900) et n'en avait pu citer qu'un extrait recopié par Mme Jammes (elle se trouve ici sous le numéro 67).

Entre juillet 1895 et l'automne 1897, de nombreuses lettres sont écrites sur papier de deuil encadré de noir (Gide a perdu sa mère le 31 mai 1895). Il n'est cependant pas fait mention de ce décès dans les lettres ; dans l'une d'elle Gide évoque en revanche le récent mariage de sa sœur.

Cher Monsieur, qui dorénavant m'appellerez cher ami tel est le début de cette correspondance qui allait durer un quart de siècle et dans laquelle les travaux littéraires des deux écrivains tiennent une grande place. Au fur et à mesure de leur relation, les termes par les quels Gide s'adresse à son ami évoluent: Cher monsieur (une seule fois au début - puis cher ami (assez souvent) puis cher vieux, cher faune, mon faune préféré, très cher et grand, etc…

extrait du catalogue p.235 et 236

Exemple de lettre de Gide à Jammes.

Liste des acquisitions des manuscrits modernes :

Liste des acquisitions des manuscrits modernes :

Law. Lettres au prince deTingry. Hôtel Drouot, 21 juin 1979.

Voltaire. Lettre à M. Delille. Hôtel Drouot, 7 mai 1981.

Voltaire. Lettre à d'Alembert. Hôtel Drouot, 6 mai 1981.

Voltaire. Lettre à sa nièce. Hôtel Drouot, 6 mai 1981.

Restif de la Bretonne. L'Enclos et les oiseaux. Librairie Valette, 20 août 1981.

Napoléon. Expédition d'Egypte. Hôtel Drouot, 13 décembre 1982.

Bernadotte. Lettres militaires. Hôtel Drouot, 8 décembre 1980.

Dietrichstein. Lettres au comte de Niepperg. Hôtel Drouot, 28 février 1979.

Musset. Lettre à madame Joubert. Hôtel Drouot, 9 novembre 1979.

Sand. Lettre à Louis Blanc. Hôtel Drouot, 6 avril 1981.

Flaubert. Littérature-Esthétique. Hôtel Drouot, 12 décembre 1985.

Apollinaire. Les Peintres cubistes. Librairie Jean Hugues, bibliothèque Renaud Gillet, 5 novembre 1981.

Apollinaire. La Femme assise. Hôtel Drouot, bibliothèque Jacques Guérin,4 juin 1986.

Aragon.Traité du style. Librairie Jean Hugues, bibliothèque Renaud Gillet, 5 novembre 1981.

Aragon. L'Entrée des succubes. Librairie de l'Abbaye, 4 décembre 1980.

Breton. Les Vases communicants. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.

Breton. Autobiographie. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.

Camus. L'Etat de siège. Hôtel Drouot, 28-29 février 1979.

Céline. Guignol's band. Hôtel Drouot, 28 février 1979 et 28 juin 1985.

Céline. Guignol's band II, Le Pont de Londres. Hôtel Drouot, 9 juin 1980.

Céline. Féerie pour une autre fois II, Normance. Hôtel Drouot, 19 juin 1984.

Céline. Guignol's band II et Féerie pour une autre fois. Madame Destouches, 6 décembre 1985.

Céline. D'un château l'autre. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Claudel. Œuvres et correspondances dont l'Echange, Connaissance de l'Est, L'Homme et son désir, famille Claudel, janvier 1980.

Cocteau. Le Cap de Bonne-Espérance. Hôtel Drouot, 12 juin 1987.

Cocteau. Opium. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Colette. Lettres à Germaine Patat. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Colette. Lettres à Maurice Goudeket. Madame Goudeket, 8 mai 1981.

Eluard. L'Amour la poésie. Libraire Jean Hugues, bibliothèque Renaud Gillet, 5 novembre 1980.

Gide. Lettres à Francis Jammes. Hôtel Drouot, 24 novembre 1981.

Giono. Correspondance avec Simone Tery. Hôtel Drouot, 9 juin 1980.

Jacob. Le Cornet à dés. Librairie Jean Hugues, bibliothèque Renaud Gillet, 5 novembre 1980.

Jacob. Cahier de méditations. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.

Jarry. Messaline. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Maeterlinck. Lettres à Florence Perkins. Londres, Sotheby's, 23 mars 1981.

Montherlant. Lettres à Jeanne Sandelion. Hôtel Drouot, 12 décembre 1985.

Montherlant. Lettres à Alice Poirier. Hôtel Drouot, 12 juin 1984.

Montherlant. Don Juan. Hôtel Drouot, 12 juin 1984.

Pagnol. Cinématurgie. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Péguy. Les Récentes œuvres de Zola. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 13-15 juin 1983.

Pieyre de Mandiargues. Cartolines. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.

Prévert. Souvenirs de famille. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.

Renard. Lettres à Maurice Pottecher. Hôtel Drouot, 12 juin 1984.

Rolland. Lettres à Frans Masereel. Hôtel Drouot, 12 juin 1984.

Saint-Exupéry. Lettres à Consuelo. Hôtel Drouot, 6 juillet 1984.

Sartre. La Putain respectueuse. Librairie de l'Abbaye, 29 avril 1981.

Sartre. Notes pour la morale. Hôtel Drouot, 7 mai 1981.

Sartre. Notes autobiographiques et sur le théâtre. Hôtel Drouot, 7 mai 1981.

Sartre. La Mort dans l'âme. Hôtel Drouot, 12 juin 1984.

Sartre. Les Mots. Hôtel Drouot, 7 mai 1981.

Surréalisme. Au grand jour. Hôtel Drouot, bibliothèque Sickles, 23-24 mars 1981.