samedi 13 août 2011

Claude Mauriac - Et comme l'espérance est violente

Par VS, samedi 13 août 2011 à 15:49 :: Mauriac, Claude

Et puis, naturellement, il s'adresse à ceux qui aiment les journaux pour leur dimension d'histoires secrètes, intimes, sachant qu'ici nous ne sommes jamais loin de la confidence politique (de haute tenue).

Ce tome 3 est plus chronologique et s'attache à deux hommes, ou trois, ou quatre: de Gaulle et Foucault, de Gaulle via Malraux, Foucault et Deleuze.

L'évocation de de Gaulle commence avec les événements de 1958 et les doutes de Mauriac père et fils concernant la légitimité des actes de Gaulle. Cela éveille mes souvenirs de lycée et ce que tentait de nous expliquer notre professeur d'histoire (les doutes en 1958 devant une possible tentation dictatoriale de de Gaulle, doutes qui laissaient sceptiques ou indifférents des lycéens des années 80) prend soudain de l'épaisseur devant l'émotion et le trouble de deux gaullistes de toujours; d'autre part cela fait contrepoint à ma lecture récente de la Théorie du partisan qui analyse (entre autres) l'action et la logique du général Salan.

Au fil du texte, tout cela paraît si récent, et tellement fort dans ses implications et possibles conséquences, qu'il me semble soudain mieux comprendre la gesticulation politique actuelle: en absence d'événements véritablement dramatiques, il faut bien théâtraliser l'absence d'enjeu.

Cette évocation se terminera avec 1968, sachant que la déconvenue, l'amertume ou le ressentiment de Pompidou sont rapportés par Claude Mauriac dans le tome 2 du Temps immobile (Les espaces imaginaires) (Pompidou était un ami de Claude Mauriac depuis l'époque de la Résistance).

Dans la première partie, intitulée "Malraux et de Gaulle", Claude Mauriac interroge Malraux pour tenter d'avoir des témoignages sur les périodes qui échappent à ses propres souvenirs. C'est l'occasion de prendre conscience de l'incongruité de la position de Malraux:

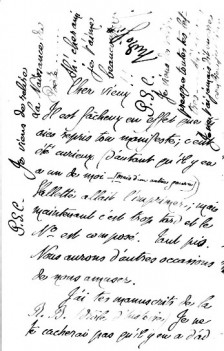

[…] Malraux servit de Gaulle et fut desservi par lui. Il lui apporta beaucoup et n'en reçut rien. Si puissant était, pour «la gauche», le préjugé antigaulliste que l'on s'y étonna de voir Malraux survivre à cette conversion. Tel est son génie (tel celui, enfin reconnu par les hommes de gauche, de de Gaulle) qu'il a gagné, à la fin, n'ayant rien perdu de son prestige s'il n'y a rien ajouté.Comme Mauriac interroge Malraux, il s'en suit un échange de manuscrits afin de vérifier que tout ce qui est rapporté par Mauriac convient à Malraux, qu'aucune indiscrétion n'est commise.

[…]

Et d'autant plus que l'on oublie le risque majeur qu'il y avait, au temps où Staline menaçait l'Europe, à être antistalinien. «Le prix sera peut-être le poteau d'exécution», me disait Malraux, le 19 mars 1946…

Claude Mauriac, Et comme l'espérance est violente, p.138-139, (29 mai 1975)

Malraux fournit une bonne analyse du Temps immobile, des conditions pour lire Le Temps immobile (une fois encore il est question des témoins: les témoins doivent avoir disparu, condition minimale pour que la dimension littéraire d'un texte puisse être appréciée, apparemment2)):

2 rue d'Estienne-d'Orves, Verrières-le-Buisson,Dans cette première partie, Claude Mauriac tente d'analyser l'esprit de chevalerie qui entourait de Gaulle, ce dévouement inconditionnel (malgré les heures de doute) et cette foi que lui vouait son entourage. Il part du postulat que ce sentiment ou cette sensation sont intransmissibles, resteront incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas vécus, et il se désole à plusieurs reprises que sa tentative soit vouée à l'échec. Or il me semble que c'est faux: ce sentiment de chevalerie, c'est l'aura qui entoure la Résistance et c'est bien ainsi que de Gaulle est (était?) présenté en classe, rapproché de Jeanne d'Arc (deux résistants à l'envahisseur), ce qui le nimbait d'un peu de son auréole et de son mystère de sainte (les voix et la prédestination).

le 22 février 1974.

Cher Claude Mauriac,

Je vous remercie d'avoir eu l'attention de m'envoyer les épreuves de votre livre.

Vous avez tenté une aventure considérable, dont personne, à la publication du livre, ne sera réellement juge. Même le rapprochement avec vos autres livres me semble vain. Pour que ce Temps immobile devienne ce qu'il est, il faut que le lecteur ne vous connaisse pas, n'ait pas connu François Mauriac; que demeurent seulement, d'une part, un passé dont vous aurez battu les cartes, et d'autre part, la relation avec le temps, de celui qui écrit: je. En face de cette relation, tous les personnages seront unis à l'ancêtre de 1873, séparés cependant de lui par l'optique et par le style. On a maintes fois écrit pour la postérité, mais il s'agit d'autre chose: de s'adresser délibérément à l'avenir. Ce qui était peut-être inévitable lorsque vous preniez le temps pour l'accusé. […]

Ibid, p.147

Une frustration revient, récurrente: il manque la fin des histoires. Comme il s'agit d'un montage d'entrées de journal, certaines anecdotes commencent sans finir, certains événements, depuis longtemps oubliés, ne sont pas recontextualisés. Il manque désormais des notes de bas de page.

Terminons par une citation de Malraux qui m'enchante:

— Camus demanda au Général: «Comment servir la France?» Et le Général répondit: «Qui écrit bien la langue française sert la France!» (p.162)

La deuxième partie s'organise autour de Michel Foucault. Cette amitié tard venue dans la vie de Claude Mauriac est très émouvante, car Mauriac lui-même ne cesse de s'en étonner, ne cesse de s'étonner, avec une véritable candeur, de mériter un tel ami, d'une telle qualité. Or si je ne sais juger du mérite littéraire de Claude Mauriac (son journal le montre davantage historien, témoin, qu'inventeur de sa langue ou d'un style), quelques pages du Temps immobile suffisent à prouver sa droiture, son honnêteté et son esprit d'observation. C'était un homme de cœur.

Mai 68 avait ébranlé, non pas sa fidélité à de Gaulle, mais sa foi dans le fait que le Général représentait spontanément la France; sa mort libère Claude Mauriac de la fidélité à la ligne d'un régime qu'il ne comprend plus, une ligne qui ne lui paraît plus juste. La magie du journal de Claude Mauriac, c'est d'assister au travail d'un homme qui tente de mettre constamment en adéquation sa vie, ses actes, avec ses convictions; et par chance ou par courage, il y parvient constamment.

Cependant, Claude Mauriac ne s'habitue pas tout à fait à ce miracle et en reste étonné, ce qui donne beaucoup de charme à son écriture.

Cette deuxième partie présente de façon très suivie cette fois l'action de Foucault entre 1971 et 1975 en faveur des Arabes (les comités antiracistes), des prisonniers (le respect de leurs droits fondamentaux) ou contre la peine de mort ou Franco. Il s'en suit une vision des partis gauchistes, de leurs méthodes («Le seul fait de reconnaître, à leurs propres yeux, après coup, leurs erreurs, les en absout, et leur permet de recommencer, en toute bonne conscience, de nouvelles bêtises» (p.368)), dont les Maos, qui paraissent tout à fait fous et incontrôlables («paroxytiques»).

Dans ces premiers pas balbutiants dans l'engagement politique, Claude Mauriac souhaite rester honnête et juste, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés. Comment concilier principe et action, théorie et politique? Comment agir quand on se défie du principe même du pouvoir? (c'est un vieux problème, certes; mais j'aime la fraîcheur avec laquelle il est exposé et ressenti par un homme de soixante ans, qui a vécu la Résistance, a été le secrétaire de de Gaulle et est le fils de François Mauriac, qui a été le témoin de toute une époque, et pour qui, malgré tout, le problème continue à se poser, avec la même nouveauté et la même difficulté. D'autre part, c'est une belle conception du journalisme qui s'exprime, celle qui recherche la vérité, et non le spectaculaire. Enfin, que peut une telle conception mesurée de l'action face au fanatisme et à la désinformation, tels qu'exposés dans Théorie du partisan? ):

Cette amitié, donc, cette communion sans équivalent. Et l'impression, aussi, malgré tant de contradictions, d'être dans ma voie, enfin…Claude Mauriac admire Foucault pour son intelligence et son humour, Michel Foucault respecte Mauriac pour sa droiture et son intégrité. C'est tout à fait évident après que Mauriac a fait lire les épreuves de son livre à Foucault, comme avec Malraux, là encore pour garantir que rien n'est infidèle ou indiscret.

Côté négatif: ces contradictions si nombreuses, dont l'impossibilité de concilier mon amitié pour Israël avec ma collaboration de fait avec les comités Palestine. J'ai été pris très vite dans (le mot, banal, répond à l'exacte réalité) l'engrenage. J'ai fait rire, hier, à la réunion de la rue Marcadet (la Maison verte du pasteur Heidrich) en disant: «Je ne puis vous être d'une petite utilité que dans la mesure où je ne suis pas gauchiste… du moins officiellement.» Cet «officiellement» m'a échappé.

Mais aussi: l'impression désagréable de ne pouvoir isoler et préciser les points d'accord. De devoir accepter par solidarité, ou lâcheté, ou distraction, des formulations qui n'ont point mon adhésion. […] (p.298-299. 19 novembre 1972))

Claude Bourdet arrive donc, très tard, lorsque tout est fini, ce qui est une chance, car, s'il avait été là plus tôt, son goût sympathique de la nuance, de l'équilibre, de la perfection, aurait rendu, dès cette première réunion, toute action pratique impossible. Tandis qu'il énonce les noms, très nombreux, de ceux qui, selon lui, devraient figurer au départ même de notre association, noms difficilement assemblables et qui exigeraient, pour être réunis, l'adjonctions d'autres participants encore, pour qu'un dosage subtil maintienne l'équilibre entre les Eglises, les partis, etc., je dis, à voix basse, à Michel Foucault:

— Nous voyons là comment et pourquoi ces hommes admirables de la Résistance ont manqué le destin politique qui était le leur… (p.369-370. 17 mai 1972))

— Ecoutez, il y a quelque chose d'essentiel qui nous sépare: je suis fondamentalement contre la violence. Vous disiez par exemple, tout à l'heure, que vous ne faisiez pas confiance au pouvoir actuel pour appliquer la peine de mort. Cela m'a fait froid dans le dos…

Approbation accusée de Serge [Livrozet]; discrète de Foucault.

— … Et je vous le dis tout net: moi je ne vous fais pas confiance pour l'appliquer non plus. Et d'autant moins que je suis inconditionnellement et que j'ai toujours été, à une exception près, que je regrette, contre la peine de mort…

Attention marquée de Sartre.

— Même à la Libération j'étais contre la peine de mort. La seule exception, que je ne me pardonne pas, a été Salan.

Silence.

— La vérité est que je suis avec vous parce que vous n'êtes pas au pouvoir, et que je cesserai d'être des vôtres dès que vous serez au pouvoir. Après une déviation gaulliste de vingt-cinq ans, que je ne regrette pas, je me suis découvert, ou retrouvé, avant tout contre le pouvoir, quel qu'il soit. (p.423. 6 décembre 1972)

[Foucault répond] — Je ne me souviens pas. Mais, dans ce cas-là, il vaut mieux choisir l'expression la plus forte. Disons donc qu'il [un C.R.S.] m'a dit: «Je vais te faire avaler tes lunettes…»

Le même humour, de nouveau. Cette gaieté dans la voix. En moi, le même étonnement. J'ai pour habitude de chercher toujours à être le plus vrai possible. Il paraît que, dans l'action politique, ce n'est pas recommandé. (p.433. 21 décembre 1972)

Foucault dit: ne pas minimiser non plus. Ce ne sont pas les mots, mais le sens. Avec cet humour silencieux qu'il y a entre nous et nous rend complices, — tout se passant entre les mots, si bien que répéter les mots trahit plus que ne traduit ce que nous pensons et exprimons vraiment. Les mots:

— Ce qu'il y a d'ennuyeux, avec Claude Mauriac, c'est qu'il s'en tient à la stricte vérité, qu'il n'entend rien à l'utilisation politique des faits…

Non, les mots n'étaient pas tout à fair cela non plus. C'était le même débat que celui de «la bonne vieille sciatique» qu'il me conseillait de ne pas nommer telle, après les coups que j'avais reçus de ce C.R.S., boulevard Bonne-Nouvelle —et qui se révéla n'être point une sciatique, en effet—, si bien que c'était peut-être lui qui avait raison, après tout.

Je l'exaspère (ou plutôt: il feint d'être exaspéré) par mon objectivité systématique à l'égard des flics eux-mêmes. Que le petit gros banalisé me semble plutôt sympathique le met hors de lui (ou plutôt: l'incite à faire semblant de l'être, lui et moi étant au fait des règles de notre jeu). (p.569-570. 22 septembre 1975, retour d'Espagne où un groupe est allé protester contre la mort attendant des opposants à Franco).

Ajoutons enfin qu'on croise dans ces pages Deleuze (qui tient une place importante aux côtés de Foucault), et de façon fugitive Genet (les pyjamas de Genet et la maison Gallimard), Sartre (la rencontre de Sartre et de Foucault, le respect et presque la tendresse dont Claude Mauriac entoure le personnage de Sartre (ce qui m'a surprise, car Sartre me paraît très décrédibilisé aujourd'hui)), Debray (l'expérience de Debray pour gêner les projets policiers), et des personnages secondaires comme Olivier Duhamel, que je suis très étonnée de retrouver dans ces pages parce que je l'ai eu comme professeur (cet homme en col roulé noir, engagé en 1972?), ou Jean Daniel, dont je comprends mieux au vu de son passé militant l'indignation contre Renaud Camus en 2000.

Je termine par une citation qui n'a rien à voir, mais qui me permet désormais d'aller à Roissy avec curiosité, la plaine désolée ayant acquis une histoire:

Les cèdres de Roissy. Je lui dis que je sais, par ma grand-mère, dont le grand-père était à Wagram, qu'ils sont les derniers vestiges du parc de Law. Cela l'intéresse. Il dit d'un ton rêveur:

— Vous avez connu quelqu'un dont le grand-père était à Wagram… (p.552. 22 septembre 1975)

1 : Les espaces imaginaires. Ne pas en rechercher de recension ici, il fait partie de mes multiples billets en retard.

2 : si l'on en croit une remarque de Compagnon à propos de Proust.